|

Reise

in das Ungarland; in den Spuren meiner Ahnen

von

Gottfried Stemmer

Einleitung

durch Hans Kopp

hans_kopp@hotmail.com

Journey

to Hungary - translation

|

|

| Gottfried Stemmer

- Autor |

Gottfried Stemmer 1943 - 44 |

Als ich aus dem Heimatglocken den „Batschsentiwaner Heimatglocken“

erfuhr, dass Herr Anton Rodi aus Apatin eine Donauschifffahrt in die

alte Heimat nach Apatin und als „Apatiner Donaupremiere“ duchzuführen

plante, überzeugte ich sogleich meine Frau Annemarie, da ja

Batschsentiwan nur 7 Km vo Apatin entfernt liegt, mit mir diese Reise

zu unternehmen. Anlässlich unseres 50. Hochzeitsjubiläums hatten wir

ja sowieso vor eine Schifffahrt zu unternähmen und so sollte nun

diese „Apatiner Donaupremiere“ zugleich für uns als diese Reise

dienen und kam gerade zum richtigen Zeitpukt.

Als nun Herr Rodi erfuhr, dass ich auch ein

Dokumentations-Geschichtsschreiber sei, ersuchte er mich zusammen mit

Hern Gottfried Stemmer einen geschichtlichen Vortrag für die Reise

vorzubereiten und vorzutragen. So lernte ich Herrn Stemmer kennen, ein

sehr bescheidener, liebenswürdiger und bewunderwerter Mensch, mit dem

man sich vorzüglich über unsere donauschwäbische Geschichte

unterhalten kann und dessen Wissen mich sehr beeindruckte. So wurden

wir im Laufe der Reise gute Freunde. Nun will ich die Feder an

Gottfried weiter geben.

***

Autobiography

von Gottfried Stemmer

Gottfried Stammer, wurde in Erdevik, Syrmien als ältester Sohn der

Bauersleute Josef & Anna Stemmer geboren. Sein Vater erlitt, wie so

viele, eine frühen Tod durch die Hände der Tito Partisanen schon am 9

Juni 1944.

Am 16. Oktober 1944 flüchtete seine Mutter mit ihren drei Kindern; 6, 4

und 1 Jahr über mehrere Stationen: Schid, Esseg nach Dresden. Hier

erreichte sie auch die Nachricht, dass ein großer Teil seiner

Verwandten in Regau, Ober-Österreich eingetroffen waren. Im Februar

1944 sind sie dann nach Regau übersiedelt und so der Bombardierung

Dresdens entkommen.

1946 kamen Sie in das Flüchtlingslager Nr. 505 Lenzing-Pettighofen. Die

Volksschule mussten sie in der provisorisch eingerichteten einklassigen

Lagerschule besuchen. Erst in die Hauptschule durften sie die öffentliche

Schule besuchen. Anschließend erlernte er den Beruf eines Malers und

Anstreichers.

Im März 1957 ist er nach Toronto, Kanada ausgewandert wo er etwa 2

Jahre als Maler arbeitete bevor er wieder nach Österreich zurück

kehrte und die Meisterschule für Maler in Baden bei Wien besuchte und

seine seine Meisterprüfung ablegte.

Nach

Ableistung des Militärdienstes arbeitete er 8 Jahre als selbständiger

Maler. Zeitgemäße Veränderungen veranlassten ihn die Selbständigkeit

aufzugeben und als Verkäufer in einem Einrichtungsgeschäft anzunehemn.

Hier arbeitete er bis zu seinem Ruhestand 1998. Als Pensionist verfolgte

er die Ahneneforschung und ist dabei auf viele interasante Begebeheiten

der damaligen Zeit gestossen von denen er in diesem überaus

interesanten Bericht, der es Wert ist gelesen zu werden schrieb. Hier

gibt er uns einen Einblick in die Zeit, die unsere Ahnenen veranlassten

ihre Heimat zu verlassen und sich im Donauraum anzusiedeln.

***

Mein Vorwort: Ich hatte schon immer das Bedürfnis hinter den Horizont

zu blicken... zu sehen was dahinter ist. Die Ahnenforschung ist ein

solcher Bereich. Es ist ein spannender Weg über den Zeithorizont, zurück

in die Vergangenheit und schließlich hat auch unsere Familie eine

interessante Geschichte. Die Nachkommenzahl „meiner“ Vorfahren ist

sehr groß, somit bin ich nur einer von Vielen, welche die hier

beschriebenen Menschen, als „meine Vorfahren bezeichnen darf.“

So suche ich seit einiger Zeit nach Hinweisen bezüglich meiner

Vorfahren und deren Lebensumständen. Ein wesentlicher Teil im Leben

meiner Vorfahren war es, dass sie des öfteren zwischen die Mühlsteine

machthungriger Despoten gerieten, dieses aber nicht als unabänderliches

Schicksal hinnahmen, sondern dem durch Abwanderung auszuweichen

versuchten. Irgendwo habe ich folgendes gelesen: Oh Gott, was die Armen

alles gelitten haben! Wie zuversichtlich sind sie aus der deutschen

Heimat hierher gefahren; warum erging es ihnen so schlecht?“ Die alte

Frau grämte sich oft, dass niemand da war, der alles was sie erlebte

niedergeschrieben hätte, von der ersten Stunde ihrer Reise nach Hungarn

bis hier her. Der Vater hatte dafür kein Verständnis, er meinte, man

solle nicht hinter sich schauen sondern vorwärts. Für eine Rückschau

hätten einmal die Enkelkinder Zeit, wenn sie festsitzen und ringsum ein

Stück Welt ihr Eigentum wäre. „Wie sollen aber einmal die hinter

sich schauen“, sagte die Frau „wenn ihnen niemand mehr sagen könnte

woher sie gekommen sind und wie es ihren Vorfahren ergangen ist?“ „es

wird schon oner sein der alles uffschreibt“ sagte der Vater, „loss

mich in Frieden, meine Finger sein zu steiff für so a Gschäft“. Umso

fester grub die Frau jedes Erlebnis fest in ihr Gedächtnis, um es auch

noch den Enkeln und Urenkeln erzählen zu können.

Meine Lorenz– Großmutter hat mir noch vieles erzählt, anderes habe

ich aus alten Büchern, besonders aus den Schriften des donauschwäbischen

Schriftstellers Adam Müller-Guttenbrunn, (gelegentlich musste ich mir

die Freiheit nehmen zwischen den Zeilen zu lesen) und neueren

Erkenntnissen (gefunden im Internet und Informationen die ich

dankenswerter Weise von Familien– und Geschichtsforschern erhielt)

einfließen lassen. Dabei konnte ich feststellen, dass die Lebens– und

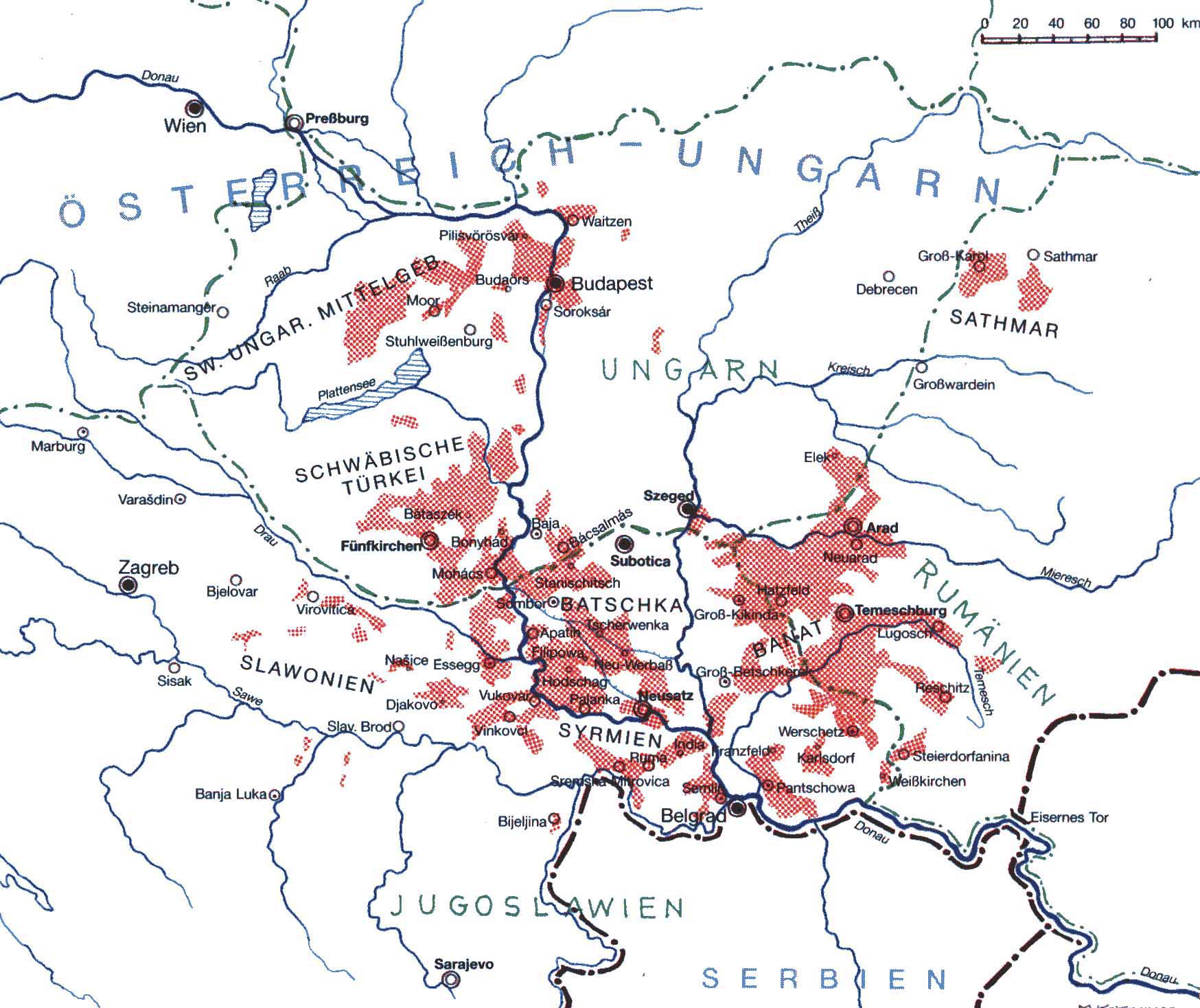

Erlebensgeschichte aller in der Batschka angesiedelter Menschen sehr ähnlich

den hier angeführten Menschen ist. So will ich versuchen, Dir die

Geschichte der Vorfahren zu erzählen mit dem Wunsch, dass auch Du sie

Deinen Nachkommen weiter gibst.

Gottfried

Stemmer Regau, 2006

***

Die

Vorgeschichte

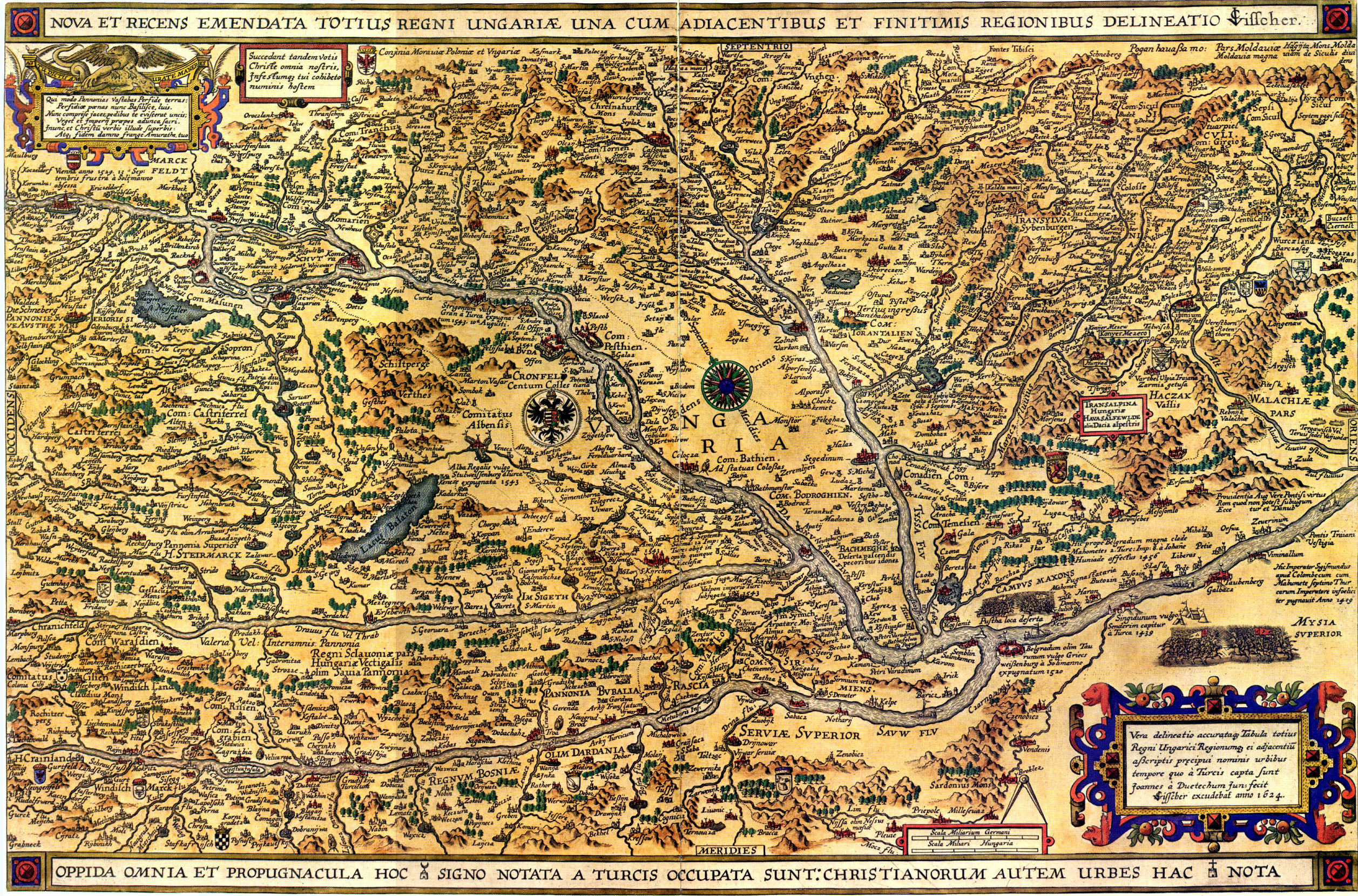

Der 30-jährige Krieg mit seinen verheerenden Auswirkungen erreichte

auch den letzten Ort auf der Bodenseehalbinsel. Die Dörfer wurden geplündert

und niedergebrannt, die Felder zerstört, unzählige Menschen getötet

oder ihrer Lebensgrundlage beraubt. Während Frankreich, wie andere

europäische Staaten, mit zentral geführter Macht, dem Zeitgeist

entsprechend, sich in den neu entdeckten Ländern Kolonien aneignete,

zerfleischte sich Deutschland in einem unseligen Religionskrieg. Die

Folge war die Zersplitterung des deutschen Reiches in über 300

Herzog– und Fürstentümer, wobei jeder Herrscher nur seine Hausmacht

im Auge hatte und selbst wie ein Kaiser leben wollte. Den dazu nötigen

Reichtum presste er aus seinen Untertanen, dabei ließ er sich noch „Landesvater“

nennen und sorgte sich doch nur um seine eigene Eitelkeit; für die Nöte

der ihm anvertrauten Untertanen war da kein Platz mehr.

So war es denn auch nicht verwunderlich, dass Frankreich, nachdem in der

weiten Welt kaum noch Kolonien zu gewinnen waren, aus der Zeit der

Kolonisierung aber ein starkes Militärpotenzial vorhanden war, die Stoßrichtung

für seine Machtausweitung an die Grenzen gegenüber Deutschland

richtete und diese sowohl militärisch als auch mit geschickter

Diplomatie vehement verfolgte. Moral ist in der Machtpolitik nicht

gefragt und so verbündete sich Frankreich auch mit dem damals größten

Feind des Christentums, dem osmanischen Reich und galt als das Schwert

des Sultans im Westen: Wenn der Machtkonkurrent, die Habsburger von den

Türken bedroht und der Kaiser des „Heiligen römischen Reiches,

deutscher Nation“ zur Abwehr dieser Gefahr das verfügbare militärische

Potenzial gegen die Türken einsetzte, nützte Frankreich die

Gelegenheit, plünderte und mordete in den angrenzenden deutschen Ländern.

Damit zeigte man der gequälten Bevölkerung: „Der deutsche Kaiser

kann euch nicht schützen“ und machte Herrschaftsansprüche auf diese

Gebiete geltend. Aber auch Gegenschläge der Habsburger wurden rücksichtslos

auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Im Jahre 1683 drängen die

Türkene gegen Wien, die Habsburger müssen ihr ganzes militärisches

Potenzial gegen diese Bedrohung aufbieten. Der Gatte von Maria Theresia

ist der Herzog Franz-Stefan von Lothringen, auch er bringt seine

Soldaten aus Lothringen gegen die Türken zum Einsatz, dieses militärische

Vakuum in Lothringen nützt der französische Sonnenkönig Ludwig der

XIV. für seine Eroberungskriege und erobert das Land. Wiederholte

Durchmärsche und Plünderungen französischer Heere, in erster Linie

aber die wirtschaftlich-soziale Lage der Menschen wie auch der äußerst

harte Winter von 1708— 09 hatte sich auf die Landwirtschaft

katastrophal ausgewirkt; „... die Felder lagen brach, es fehlte dem

Vieh an Futter, dem Acker an Düngung und was man mit Mühe anbaute,

zerstörte das in Übermaß vermehrte Wild, welches eine grausame

Gesetzgebung mehr in Schutz nahm als den Fleiß des Landmannes".

Indem die Kirchen gleich welcher Konfession, selbst an diesem

Machtstreben beteiligt war, konnten die geschundenen Menschen auch von

dieser Seite keine Hilfe erwarten. In den Kirchenbüchern manch weit

entlegener Orte kann man daher lesen: „wegen der allzu großen

Kriegsnoth aus der Pfalz hierher geflüchtet".

Ein früher Beobachter dieser Zeit schreibt dazu: „Was waren das für

Geschichten welche die Pfälzer durchmachten? Nie wussten sie wem ihre nächst

Ernte gehören würde, der französischen Soldadeske oder der eigenen,

den Schweden oder den Kaiserlichen. Das Wild schätzten die großen

Herren mehr als die Menschen, und für Wildschaden gab es keine Entschädigung.

Grausam waren die Strafen bei Selbsthilfe. Und die Religion war auch

gotteslästerlich: Um lutherisch oder reformiert stritten sie sich und

die welche wieder katholisch werden wollten wurden verachtet.... Und sie

kauften sich los von ihren großen und kleinen Tyrannen und zogen fort.

Viele in tiefem Elend, andere trutzig und stolz mit Wagen und Pferden, Mägden

und Knechten. Und lustig taten sie, obgleich ihnen schier das Herz brach

um die alte Heimat“. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

finden wir die ersten Hinweise auf Auswanderungen nach Übersee.

Was der Dorfwirt von Amerika halte, wollte einer wissen: Dort säßen

schon die Engländer und die vergunnen keinem Schwaben einen Bissen. Von

den Pfälzern seien viele als Bettler wieder heimgekehrt, er wisse jetzt

ein besseres Land und dahin könne man von Ulm auf der Donau fahren:

-„Hungarn; manchmal ist halt die Pest dort zu Gast, aber sonst könnte

man dort schon leben“.

***

In

diese Welt rund um Allmannsdorf bei Konstanz am Bodensee wurde um 1655

Hans Jakob Spindler geboren. Die Trostlosigkeit seiner Umgebung mag den

jungen Hans Jakob bewogen haben, seine Heimat am Bodensee zu verlassen

und das Glück im nordwestlich gelegenen, von den Auswirkungen des

Krieges aber fast völlig entvölkerten Lothringen zu suchen. Dort

heiratete er 1688 in Walschbronn die Catharina Bascho, lebte in Waldhaus

57 und betätigte sich als Kaufmann.

Die Tochter Annamaria Franziska heiratet am 7. November 1707 in

Walschbronn den Schustersohn Mathias Wetzstein aus Wölferdingen,

Lothringen. Das Elsass ist schon an Frankreich gefallen und auch

Lothringen drohte dieses Schicksal (1766 fiel auch Lothringen an

Frankreich), daher wollten sie auch dort nicht bleiben, verließen ihr

Heim in Waldhaus 57 und siedelten in das pfälzische Schweix, in der

Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Dort wurde am 4. Oktober 1725 die Regina

geboren und in der Pfarrkirche Trulben getauft. Trulben stand von 1736 -

1793 unter der Herrschaft von Hessen-Darmstadt. Herrscher war Ludwig IX

(1736-1790) Landgraf von Hessen-Darmstadt und Graf von Hanau-Lichtenberg.

Diese Grafschaft umfasste das Reichsamt Lemberg bestehend aus den

Schultheißen (Gemeinden) Trulben, Vinningen und der Schultheißerei Kröppen

(mit Kröppen, Schweix, Hilst, Dammmühle etc.). Ludwig IX stellte am 1.

Juni 1741 mit 46 Mann eine Leibgrenadierkompanie auf. Der unruhigen Zeit

entsprechend vergrößerte er seine Miliz, so dass diese bis zum Jahre

1777 zusammen mit den 1758 aufgestellten 25 Husaren 2350 Mann betrug.

***

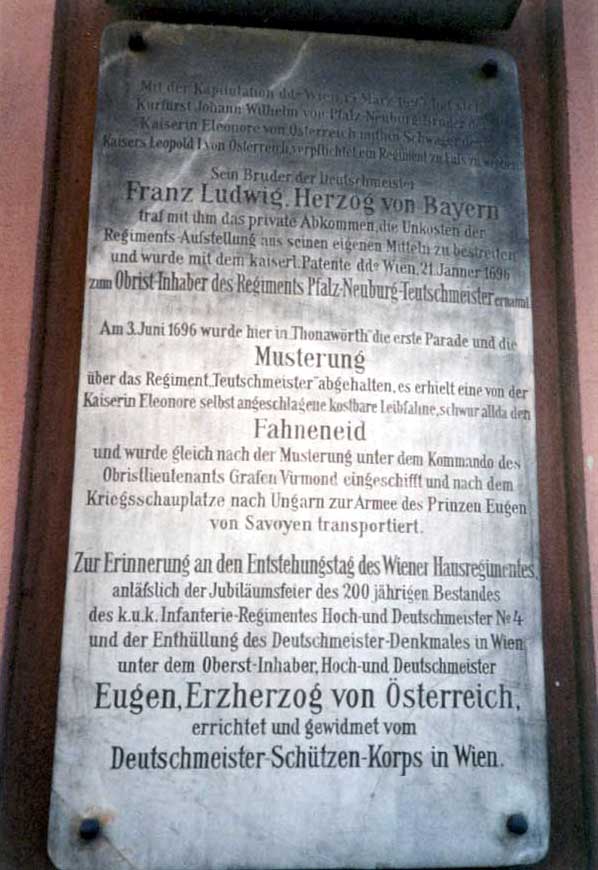

Zur Familie Stemmer—Wetzstein: Der Hanspeter Stemmer hat viele Jahre

beim kaiserlichen Militär gedient; als junger Soldat noch unter dem

Befehl des greisen Prinzen Eugen Erz Herzog von Österreich gegen die

Franzosen und Polen. Später diente er in der kaiserlichen Kavallerie in

Peterwardein, der wichtigsten Festung Österreich-Ungarns gegen die Türken

auf dem Balkan, dabei trug er einige Blessuren (Verwundung) davon,

welche aber ohne weitere gesundheitliche Folgen blieben. 1749 schied er

als 40-jähriger aus dem Militärdienst aus. Wie allen Soldaten beim

kaiserlichen Militär, so wurde auch dem Hanspeter angeboten sich mit

großzügiger Ausstattung an Feld und Haus in Ungarn an der Militärgrenze

anzusiedeln, doch dazu konnte er nicht überredet werden, seine

Sehnsucht nach der pfälzischen Heimat war stärker. Vom Militär kaufte

er den ihm seit 3 Jahren als Reitpferd zugeteilten Rappenhengst, den

nannte er liebevoll „Schwarzer“. Gemeinsam mit dem Kameraden Bruno,

welcher ebenso wie er selbst lieber nach Hause wollte, ritt er zurück

in die pfälzische Heimat. Dort lebte er vorerst als Knecht bei seinem

Schwager Josef Mundweil in Vinningen, welcher seine ältere Schwester

Katharina geheiratet hatte. Im Wirtshaus „Zum schwarzen Bären“ in

Trulben lernte er die Wirtstochter Regina Wetzstein kennen, am 28. April

1750 heirateten sie in Trulben.

Sie war mit 25 Jahren nicht mehr die Jüngste aber eine sehr resolute

Wirtin und so mancher Trunkenbold musste ihre Energie und Kraft zur

Kenntnis nehmen, wenn einer etwa glaubte sich bei dieser Frau einen

Popoklatsch erlauben zu dürfen, neben dem Spott und Gelächter der

anderen Gäste, wirbelte ihm gleich das Echo aus der Wirtin Hand um die

Ohren. Sie erbte ihr Geburtshaus in Schweix und einige auf pfälzischer

Seite liegende Felder. Schweix und das Haus waren hart an der französischen

Grenze. Dorthin übersiedelte das Paar, lebte von der Landwirtschaft und

versuchten mit großem Einsatz eine glückliche Zukunft für sich und

die Nachkommenschaft zu erarbeiten. Aber trotz Fleiß ist der Wohlstand

ausgeblieben. Denn obwohl nach vielen Kriegsjahren das südlich gelegene

Elsass an Frankreich gefallen war, hörten die Raubzüge auf pfälzischem

Gebiet nicht auf.

Schriftliche Instruktionen an das französische Militär weisen darauf

hin, dass die Plünderungen und die Zerstörung der Dörfer nicht

Kriegsfolgen sondern Kriegsziel waren. Auch Hanspeter musste diese

leidvolle Erfahrung machen. Am 31. März 1758 stirbt der Vater Mathias

Wetzstein und am 3. Mai des gleichen Jahres die Mutter Annamaria

Franziska, geborene Spindler.

***

Die

Reise in das Ungarland

Es war Oktober 1757 und der Abendnebel zog schon über die Felder.

Regina war noch mit ihren beiden Mädchen Anna *28.1.1751 und Veronika

*28.5.1754 auf dem nahegelegenen Kartoffelacker um Kartoffeln zu ernten.

Anna war schon eine gute Hilfe aber auch Veronika legte fleißig

Kartoffeln in den Korb. Hanspeter war mit dem sechsjährigen Sohn Johann

im Stall das Vieh zu versorgen als sie lautes Geschrei von der Straße hörten.

Er schaute nach, da kamen französische Soldatesken in den Hof, der

angreifende Haushund wurde gleich erschossen, die Soldaten stürmten in

den Stall. Hanspeter stellte sich ihnen entgegen doch mit einem

Gewehrkolbenschlag von hinten auf den Kopf wurde er bewusstlos

geschlagen. Der schreiende Sohn Johann wurde ebenfalls brutal nieder

geschlagen.

Das Vieh trieben sie auf die Straße und zündeten das Haus an. Als

Regina Schüsse hörte, versteckte sie ihre beiden Mädchen unter Gebüsch

und lief geradewegs über die Felder nach Hause. Schon brannte das Dach,

sie suchte und fand das Kind und den Vater im Stall liegend, sie konnte

beide aus dem bereits einstürzenden Gebäude noch ins Freie schleppen,

doch während der Gatte überlebte starb der Sohn in ihren Armen. Die

Franzosen hatten auch andere Häuser angezündet, das Feuer griff auch

auf die anderen Häuser über und brannte diese nieder. Die Räuber

verschwanden mit der Beute über die nahe Grenze nach Frankreich. Zwei

Tage später wurden die Toten beerdigt; 2 Männer, 3 Frauen und 2

Kinder.

Nur die Hilfe der Familiengemeinschaften ermöglichte den Heimgesuchten

das Überleben. Die Stemmers fanden Unterschlupf bei Reginas Eltern.

Viele ertrugen in Trauer ihr Los und hielten es, wie Krankheit und Tod

als ein von Gott beschiedenes Schicksal, welches man zu ertragen hatte.

Doch für Andere wiederum war es ein Unrecht dem sie sich entziehen

wollten. Und so war es auch für Hanspeter, dem stolzen Pfälzer einfach

zuviel, was ihm und seiner Familie an Leid zugefügt wurde; er sollte

ein treuer Untertane sein, doch die Obrigkeit schützte ihn nicht. In

dieser aussichtslosen Zeit findet die habsburgische Werbung um Ansiedler

allerorts offene Ohren.

Die Anweisung der Wiener Hofkammer am 7. 7. 1755: Man unterrichte die

Ansiedlungsemissäre gehörig darüber, wie für die Ansiedlerfamilien

gesorgt werde, was diese Ansiedler mit sich zu bringen hätten, dass

ihre Vermögensverhältnisse wenigstens das Betreiben der Landwirtschaft

zulassen müssten und dass die Ansiedler sich das nötige Vieh aus

eigenen Mitteln anzukaufen hätten. Betont wird, dass nur katholische

Familien angeworben werden dürften.

Der Ansiedlungsemissär Anton Neuber berichtete darüber in den Orten

der Pfalz und des Saarlandes. Das kaiserliche Angebot garantierte den

Siedlern viele Begünstigungen: Sie wurden dadurch kaiserliche

Untertanen mit voller Freizügigkeit. Sie erhielten ohne Entgelt einen

Hausplatz und so viel Land wie sie zu bebauen imstande waren, sowie das

am Anfang benötigte Saatgut. Ferner wurde ihnen die Befreiung von allen

staatlichen Abgaben für volle 3 Jahre zugesichert. Doch nur junge,

gesunde und Erfolg versprechende Menschen (unter Maria Teresia nur

Katholiken) wurden angenommen. Unzählige Menschen suchten das Heil in

der Fremde; ein Berichterstatter schrieb damals; „es scheint als ob

alle das Land verlassen wollten“. Die Ansiedlungswilligen verkauften

ihre Habe, kauften sich frei von der Obrigkeit und mit dem „Laufpass“

machten sie sich mit Frau und Kindern auf den Weg zum Abfahrtshafen nach

Ulm, um in das Land zu kommen in dem man angeblich nichts mitzubringen

brauchte als Entschlossenheit, Arbeitskraft und Gesundheit, davon

allerdings viel.

***

Im Wirtshaus seines Schwiegervaters in Trulben vernahm Hanspeter die

Kunde von der Besiedelung der Batschka im Ungarland. Da stand sein

Entschluss fest: Er meldete seine Familie zur Ansiedlung in der Batschka,

zumal ihm das Land aus seiner Militärzeit nicht ganz fremd war. Es war

nicht einfach Haus und Grund so nahe der französischen Grenze und den

Übergriffen ausgesetzt zu verkaufen, denn Kaufinteressenten waren

wenige. Er musste seine Habe weit unter dem Wert hergeben, doch mit

Hilfe seiner Verwandtschaft verkaufte er die Felder und kaufte sich frei

von der Herrschaft, dies nahm schon etliche Monate in Anspruch. Den

Hausplatz mit der Brandruine übernahm Reginas Bruder Mathias welcher

zwei Jahre vorher in Walschbronn die Anne Marie Sommer geheiratet hatte.

Er wollte das Haus für seine Familie wieder aufbauen, doch die

aussichtslosen Lebensumstände haben ihn zermürbt und krank gemacht, am

28. April 1752 ist er in Riedelberg gestorben.

Inzwischen wurde es Sommer und der Abschied rückte näher. Die Abfahrt

mit dem Schiff von Ulm war für Montag den 21. August 1758 angesetzt,

aber sie mussten sich schon am Mittwoch den 16. August, dem Tag nach dem

Fest „Maria Himmelfahrt“, zur Passagierregistrierung in Ulm melden.

Bis Ulm waren etwa 270 km Wegstrecke, welche zu Fuß gegangen wurden. Am

Sonntag dem 30. Juli nach dem Gottesdienst war die Verwandtschaft zum

Abschiedsessen im Gasthaus der im Frühjahr verstorbenen Schwiegereltern

„Zum schwarzen Bären“ eingeladen. Der Schwager Hansjörg machte

sich anbötig den Transport der Familie nach Ulm und wenn sie wollten

auch wieder zurück mit seinem Wagen zu übernehmen denn schließlich

war der Hansjörg schon immer der Beschützer seiner jüngeren Schwester

Regina und es verband sie eine große geschwisterliche Zuneigung.

Für die Reise nach Ulm baute er über den Wagen ein Dach indem er Bögen

aus Haselruten mit Fruchttüchern überspannte. So hatten sie einen

Schutz bei Schlechtwetter und konnten auf dem Wagen gut übernachten.

Lebensmittel werden so viel als möglich mitgenommen, denn Einkäufe auf

dem Weg sind teuer und rauben kostbare Zeit. Krank werden war auch nicht

eingeplant. Futter für die Pferde sollte so weit wie möglich am Weg

besorgt werden und nur für den Notfall wurde hinten auf den Wagen Heu

und einige Säcke Hafer geladen. Am darauffolgenden Mittwoch fuhr wie so

oft in letzter Zeit, aus Westen kommend ein überdeckter Wagen in das

Dorf und jeder wusste gleich Bescheid; die wollen nach Ungarn und auf

die Frage nach dem Weg in Richtung Ulm wurde ihnen geraten sich an den

Hanspeter Stemmer im alten Gasthaus zu wenden. Geraten und getan, sie

wurden eingeladen, fuhren in den Hof, fütterten und versorgten ihre

Pferde.

***

Es war die Familie Conrad Busch mit Gattin Margaretha geborene Eich und

den Kindern Hansjörg 14, Heinrich 13, Christian 11 und Ludwig 10 Jahre

alt. Sie kamen mit ihrem Wagen aus dem Saarland und waren schon seit 2

Tagen von Ormesheim bei Saarbrücken unterwegs. Etwas später kam auch

noch, allerdings zu Fuß und mit wenig Gepäck die Familie Nikolaus

Kleiner mit Gattin Maria Matheis und den Kindern Margaretha 17 und

Nikolaus 15 jährig, aus Lothringen. Sie waren ausgebeutet und sollten

jetzt auch noch französisch reden, ein französischer Pfarrer wurde

ihnen auch schon zugewiesen. Sie sahen dort keine Zukunft mehr und

suchten das Heil in Ungarn. Dazu wollten sie sich der Führung von

Hanspeter anschließen. Das wertvollste Gepäckstück von „Niklas“

so nannten sie ihn, war seine Fiedel, diese packte er bei jeder sich

bietenden Gelegenheit aus und spielte in tiefer Hingabe dem Anlas

entsprechende Weisen. So spielte er zu dieser denkwürdigen Stunde und

alle sangen mit: „Kein schöner Lad in dieser Zeit, als hier das

unsere weit und breit— wo wir uns finden wohl unter Linden zur

Abendzeit -“ ... Das Nötige wurde noch besprochen und nach dem

Abendbrot und einer Runde Wein suchte sich jeder ein Nachtlager.

Obwohl Hanspeter es gut verstehen konnte, wenn sich ein armer Teufel

nicht freikaufen konnte und daher unerlaubt auf den Weg machte, so

wollte er doch Schwierigkeiten für die Gruppe vermeiden und hatte sich

vergewissert, dass alle die nötigen Papiere bei sich hatten. Er wusste

gut, dass Landsknechte allerorts darauf aus waren, illegale Abwanderer

mit allerlei Schikanen anzuhalten, zu berauben und wenn möglich

einzusperren. Die Lothringer hatten irgendein französisches Schreiben,

doch verstehen konnte es sowieso keiner, so ließ er es als Dokument

gelten. Trotz kaiserlichem Erlass, die siedlungswilligen Untertanen frei

zu geben und sie auf dem Weg nicht zu behindern, waren die Obrigkeiten

ob weltlich oder kirchlich, zunehmend gegen die Abwerbung der leistungsfähigen

Untertanen.

Verwaltungsbeamte klagten immer wieder über heimlich erfolgte

Abwanderungen, die zahlenmäßig doch recht bedeutend waren, zumal für

jede legale, das heisst mit Erlaubnis der Obrigkeit vorgenommene

Auswanderung, die Zahlung verschiedener Gebühren verbunden war, einmal

für die Manumission, das heisst die Entlassung aus der Leibeigenschaft,

für die im 18. Jahrhundert in der Kurpfalz in der Regel der zehnte Teil

des Vermögens gezahlt werden musste. Hinzu kam die so genannte

Nachsteuer, die vom Vermögen des aus dem Land Gehenden erhoben wurde,

sowie die Kanzlei- und Schreibgebühren. Donnerstagmorgen des 3. August

gingen alle gemeinsam zur Frühmesse in die örtliche, dem heiligen

Stephan geweihte Kirche. Der Pfarrer kannte den Kampf und das Leiden der

Menschen und sprach ihnen Trost zu. Möge sie der Kirchenheilige,

welcher auch der Schutzpatron über Ungarn war in seine Obhut nehmen. Er

gab noch jedem einzelnen seinen Segen und versprach, er wolle auch in

Zukunft für sie beten. Dann gingen sie noch einmal durch den Friedhof

und nahmen Abschied am Grab von den Eltern und dem kleinen Sohn Hans.

Obwohl es nach den vergangenen Regentagen nun wieder bei blauem Himmel

ein schöner Tag zu werden schien, waren die Menschen nachdenklich betrübt.

Es gab noch ein kräftiges Frühstück welches Annemarie die Gattin des

Hansjörg schon vorbereitet hatte. Dann hieß es entgültig Abschied

nehmen von allem was ihnen lieb und teuer war. Jetzt waren sie also eine

Gruppe von drei Familien und den Schwager Hansjörg mitgerechnet 13

Personen, mehr sollten es auch nicht werden, denn dies würde vieles wie

Übernachtung und Verpflegung erschweren.

***

Hanspeter kannte die Umgebung sehr gut und auch den Weg nach Ulm. Er wählte

den Weg so, dass größere Orte möglichst umgangen und nur in

abgelegenen Bauerndörfern übernachtet wurde. Auf dem Wagen fuhren der

Kutscher, meistens war dies die schwangere Regina und die kleineren

Kinder oder solche die nicht mehr gehen konnten. Auch der Hansjörg ging

vor den Pferden zu Fuß und so wie die meisten auch barfuss, nicht nur

um die Schuhe zu schonen sondern weil man es so gewohnt war und es bei

den sommerlichen Temperaturen auch angenehmer war. Gerastet wurde

jeweils an Orten, wo auch die Pferde Futter fanden. Der Weg führte nach

Osten, vorbei an ocker– und rotfarbigen Sandsteinfelsen in den Pfälzer

Wald.

Die Anna lief mit den Buben vom Busch Conrad, diese wussten lustige Sprüche

und Reime und deren Dialekt war auch besser zu verstehen als der Kinder

vom Niklas. So gingen sie am 1. Tag von Trulben – Eppenbronn und

Fischbach, durch den Pfälzer Wald und übernachteten im Bobenthal. Hier

kannte Hanspeter aus seiner Militärzeit den alten Kampfgefährten

Bruno. Seine Frau ist beim ersten Kind im Kindbett gestorben und hat

auch das Kind, einen Buben mitgenommen. Bei ihm kehrten sie ein, er

hatte eine kleine Landwirtschaft, von der er kaum leben konnte und für

die Arbeit im Wald war er schon zu schwach. Seine Freude war daher groß,

dass

sie ihm als Gastgeschenk einen Schleifstein gaben, denn damit konnte er

für die Holzarbeiter wieder Sägen, Messer und Hacken schleifen und

sich so ein gutes Zubrot verdienen. Sein alter Schleifstein war schon

sehr abgeschliffen und unrund, damit war nicht mehr viel anzufangen. Die

Pferde fanden reichlich Futter auf der Weide und alle durften sich an

den von den Bäumen gefallenen Äpfeln laben.

Bruno hatte aber auch in der Umgebung etliche Bienenkörbe, jetzt war

die Zeit der Ernte. Um die Bienen zu vertreiben wurden die Körbe über

ein mit moderndem Birkenholz genährten und daher stark rauchendem Feuer

gehängt, dann brach er die Waben aus dem Inneren des Korbes heraus. Von

diesen Honigwaben verteilte er reichlich an die Ankömmlinge und wenn

ein Kind klagte, dass es von einer Biene gestochen worden sei, dann

wurde auf der Einstichstelle mit einem Tropfen Honig ein aufgeriebenes

Blatt vom Spitzwegerich gelegt und der Schmerz war mit dem Genuss des süßen

Honigs schnell vergessen. So waren auch die vorerst noch müden Kinder

gleich wieder frisch und übermütig. Hanspeter und Bruno tauschten alte

Erinnerungen aus und sprachen über den weiteren Weg. Bruno warnte

Hanspeter vor den Karlsruher Landsknechten; diese würden gerne an der

Rheinbrücke die Leute anhalten und durchsuchen. Wer nicht gut bezahlen

konnte wurde aus beliebigem Grund oft einen ganzen Tag angehalten. „Na

schön, sagte Hanspeter, denen werden wir schon noch ein Schnippchen

schlagen“ und so taten sie es dann auch.

Der nächste Tag führte sie der Weg durch den Wasgau hinaus in die mit

Weinreben bewachsene fruchtbare Rheinebene bis Wörth, dort übernachteten

sie in den Wägen an einer nicht einsehbaren Stelle im Auwald am Rhein

und noch bevor die vom Vortag berauschten Landsknechte ihre Hintern vom

Nachtlager erhoben, war Hanspeter mit seiner Gruppe schon über dem

Rhein, durch die Stadt Karlsruhe und in Richtung Waldbronn unterwegs.

Hier übernachteten sie zwei Wegstunden nach Waldbronn ebenfalls in

einem Bauerngut und als Gastgeschenk bekam dieser vom Busch Conrad ein

schönes saarländisches Fleischermesser. Der folgende Tag war der

Sonntag, trotzdem musste weiter gegangen werden, der Weg führte nördlich

des Schwarzwaldes durch den Enzkreis; hier prägen Äcker und Wiesen das

Landschaftsbild. Dann ging es südlich von Pforzheim über die Ausläufer

des Schwarzwaldes, durch Keltern nach Tiefenbronn.

In Ellmendingen besuchten sie die Sonntagsmesse in der alten Barbara-Kirche.

Da waren schon viele Abwanderer aus Elsass und dem Schwarzwald. Der alte

Dompropst missbilligte die Abwanderung und predigte ihnen nochmals

schwer ins Gewissen: „Wer hat euch behext, die euch von Gott gegebene

Heimat zu verlassen? Trauet nicht den Werbern die so tun als wären sie

dort wo sie euch hinhaben wollen zu Reichtum gekommen. Es sind

Seelenverkäufer die für jeden von euch ein Kopfgeld kriegen. Wer kann

kehre jetzt noch zur heimatlichen Scholle zurück und trage das Los

welches Gott ihm beschieden hat in Geduld. Glaubt nicht dass in Hungarn

Milch und Honig fließen, glaubt nicht, dass dort der Boden ungepflügt

und unbesamt Früchte trägt und dass ihr dort nicht härter arbeiten müsset

als in der Heimat. Wer euch sagt, dass dort aus einem Knecht ein Herr,

aus einer Magd eine gnädige Frau, aus einem Bauer ein Edelmann und aus

einem Handwerker ein Baron wird, der lügt. Ich weiß, dass euch

kriegerische Überfälle schweres Leid zugefügt haben und dass eure

Abgaben und Frondienste in der Heimat oft schwer zu tragen sind und dass

jeder Erdgeborene den Trieb hat, sein Los zu verbessern. Wie glaubt ihr

aber, dass dieses Land welches die Türken nur schlecht ernährt hat,

wenn ihr in so großer Zahl kommt euch besser ernähren wird? Wer sagt

euch, dass ihr eure Obrigkeit dort nach Belieben selbst wählen und

absetzen könnt? Gebt Acht, ob ihr euch nicht in die Sklaverei fremder

Herren begebt und dass eure Kinder und Kindeskinder fluchen werden, dass

ihr die deutsche Heimat mit einer anderen vertauscht und euer

angeborenes Erbe verschleudert habt. Wer noch kann, wer noch nicht alle

Brücken hinter sich abgebrochen hat, der kehre um. Ich fluche nicht

denen die übel beraten in die Fremde ziehen, ich bete für ihr Wohl,

aber ich kann nur glücklich preisen, die der Heimat treu bleiben, die

ihrer Obrigkeit und von Gott eingesetzten Fürsten den Gehorsam bewahren.

Amen.

Zur Erleuchtung aller beten wir noch drei Vaterunser“. Nach dem

Gottesdienst gab der Priester ihnen schließlich doch noch den Segen,

dann zogen sie weiter, denn keiner der Siedlungswilligen hat sich zum

Dableiben überreden lassen. Am Abend erreichten sie Tiefenbronn und

beteten in der Magdalenakirche ein Dankgebet. Am nächsten Tag ging es

durch Renningen nach Sindelfingen und den anderen Morgen passierten sie

den Süden von Stuttgart. Sie erreichten Aichtal in der Neckarebene,

Hansjörg ging voraus und stellte fest, dass die Brücke über den

Neckar nicht bewacht war, so gingen sie noch über die Neckarbrücke bis

Altdorf. Nun ging es stetig bergan in die Schwäbische Alp zum höchstgelegenen

Ort Urach. Im Süden konnten sie schon die Allgäuer Berge erkennen. Von

weitem sahen sie schon den hohen Römersteinturm.

Dieses Ziel vor Augen machte den letzten Anstieg nach Aglishardt bei Böhringen

leichter. Sie übernachteten nahe der Ruine Aglishardter, eines einst

stolzen Stiftshofes. Eine Sage berichtet von einem großen schwarzen

Hund mit feurigen Augen, der eine vergrabene Schatztruhe bewacht, doch

davon haben sie nichts bemerkt. Nach Blaubeuren ging es leicht bergab.

Hier trafen sie auf Abwanderer aus Schwaben und dem Allgäu. Nahe der

Burgruine Helfenstein haben sie bei einem Bauern übernachtet. Der Bauer

machte schon sein Geschäft mit den Abwanderern und verlangte eine Gebühr

pro Person und Pferd für das Lager und die Übernachtung auf seinen

Wiesen. Dafür erhielten die Pferde gutes Futter und dies war es den

Auswanderern wert.

***

Sie waren gut unterwegs gewesen und am 13. August führte sie der Weg in

die Ulmer Donauauen oberhalb der Illermündung. Die Donau ist bis

hierher noch ein bescheidenes Flüßchen, zu klein für die Schifffahrt,

doch der Zufluss der Iller bringt gleich einer reichen Braut viel Wasser

aus dem Allgäu und verdoppelt damit die Wassermenge in der Donau. Bei

den Höfen unterhalb des Kuhberges lagerten schon viele, die nach Ungarn

wollten. Zu ihnen gesellten auch sie sich. Gegen eine geringe Gebühr

konnten sie die Pferde in einer Weidekoppel einstellen. Die

einheimischen Bauern verkauften für gutes Geld Heu für die Pferde und

auch Gemüse und Lebensmittel für die Menschen. Andere kamen, weil sie

hofften hier vorteilhaften Handel zu machen. Es ging die Mär um, dass

viele ihre Habe bis hierher schleppten und zuletzt doch daran zweifelten

sie bis Ungarn mitnehmen zu können. Das lockte gar manch kluge

Handelsleute an. Sie sahen sich prüfend und geschäftstüchtig um und

so mancher Auswanderer verkaufte hier Pferd und Wagen für wenig Geld.

„Pah!“ rief einer: „Ich rate allen gut, mache jeder was er hat

jetzt zu Geld und spare sich die unnötige Schlepperei“ er wiederholte

es einige male denn er war ein Lockvogel und hinter ihm standen die Händler

die ihren Gewinn mit ihm teilten.

Jeder schleppte noch etwas mit, was man ihm hier noch billig abkaufen

konnte. Hansjörg wollte noch bis zur Abfahrt des Schiffes bei ihnen

bleiben, so konnten sie auch so lange auf dem Wagen übernachten und ihr

Gepäck aufbewahren. Die nächsten Tage ließen sie dort die Wägen,

welche ihnen mittlerweile schon zur gewohnten Unterkunft geworden waren

stehn und die drei Familienoberhäupter, der Hanspeter, der Busch Conrad

und der Kleiner Niklas gingen früh morgens zu Fuß in die Stadt Ulm um

sich bei der Ansiedlungskommission zu melden, die Formalitäten für die

Reise zu erledigen und sich für die Passagierliste registrieren zu

lassen. Am Ufer des Stromes wurde es lebendig, die Abwanderer kamen von

allen Seiten herbei und an den Lagerplätzen stieg der Rauch auf, das Frühstück

wurde zubereitet.

Alsbald rasselte die schwere Zugbrücke beim Gänstor und sie durften in

die Reichsstadt Ulm. Die Schiffe lagen schon mit dem Bug stromaufwärts

an der Anlegestelle vertaut, für ihren Transport Donau abwärts bereit.

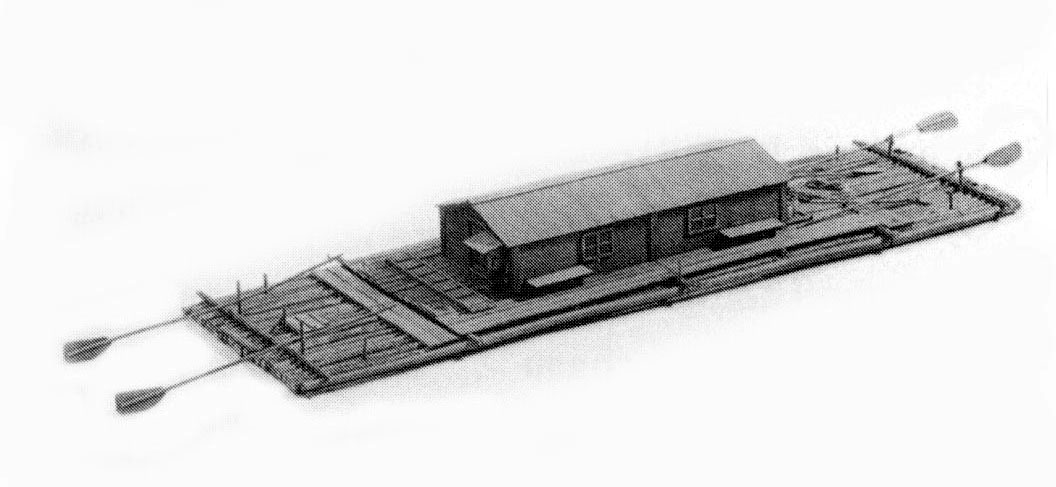

Die Ulmer Schachteln wurden so wegen ihrer einfachen Bauweise bezeichnet;

sie waren auch nur als Einwegschiffe ca. 20 m lang und 5 m breit mit

einer Hütte an deren Enden jeweils ein Klosett mit direktem Abgang in

die Donau war. Damit wurden etwa 50—80 Personen befördert, später

wurden sie auch größer gebaut. Die Österreicher nannten diese Schiffe

„Schwabenplätten“ oder „Ulmer Schiffe“, weil sie ausschließlich

in Ulm hergestellt wurden. Solche Boote brachten schon 1683 schwäbische

Soldaten samt Pferd, Geschütz und Wagen zur Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung.

Am 4. Oktober 1745 fuhren mit 34 festlich beflaggten Schiffen dieser

Gattung und mit allem damals möglichem Komfort ausgestatteten, der neu

gekrönte Kaiser Franz I. mit seiner Gattin Maria Theresa (auch sie

hatte eine Großmutter aus der Pfalz) und großem Gefolge von Frankfurt

kommend auf der Donau von Ulm nach Wien.

Am Maria-Hilfsfest besuchten sie den Festgottesdienst im

Clarissenkloster zu Söflingen und jeder erhielt dem Tagesbrauch gemäß

ein Sträußchen getrockneter Blumen. Dieses Sträußchen wurde ihnen

noch für lange Zeit eine Erinnerung an die alte Heimat. Den nächsten

Tag besuchten sie erst die Frühmesse wo sie hörten, dass dieser Tag

auch der Gedenktag für Stephan dem König von Ungarn ist und der

Pfarrer ermunterte die Siedler in diesem fernen Ungarland das

Christentum zu bewahren. Die Passagiere durften erst am Samstag an Bord.

So nützten sie die Gelegenheit sich umzusehen um noch notwendige

Werkzeuge und Geräte wie Hacke, Spaten, Säge, Feuerschlagstein und

Schwefelkiesknolle zum Feuer machen, Töpfe und Kannen, Bindfaden,

Schere, Nadel und Zwirn, Taschenmesser, Angelhaken und Angelleine in Ulm

zu kaufen bevor sie am Samstag mit etwa 60 Passagieren und Gepäck an

Bord gingen. Hanspeter hat sich eine neue Axt, Spaten und Pflugschar

aber auch eine gediegene Steinschloss-Jagdbüchse vom Regensburger Büchsenmacher

Jakob Kuchenreuter mit Pulver und Bleivorrat erstanden, er wusste, dass

es in Ungarn viel Wild gibt und das Jagen dort frei für jedermann sei,

nicht so wie hierzulande wo dies nur ein Vorrecht der Herren war. Außerdem

sagte er sich, falls irgendwelche Türken oder sonstige Räuber kommen,

so wollte er nicht unbewaffnet sein. Hansjörg verabschiedete sich und

lenkte seinen Wagen wieder heimwärts, doch der Gedanke zu emigrieren

ließ ihn nicht mehr los, bis er schließlich fünf Jahre später selbst

mit seiner Familie in die Batschka nach Tschatalia übersiedelte.

***

Auf das Schiff kamen Leute, wie aus der Pfalz und dem Saarland aber auch

aus Lothringen, dem Elsass, aus der Ortenau, dem Schwarzwald und dem

Breisgau, aus Schwaben und aus dem Allgäu. Einige wie die Lothringer

hatten nur sehr wenig Gepäck, andere wiederum brachten mit soviel sie

nur schleppen konnten. Besonders die Schwaben hatten viel Gepäck und

einige nahmen zerlegte Pflüge mit an Bord. Auch der Busch Conrad wollte

unbedingt seinen noch neuen Wagen mit nach Ungarn nehmen, die Kosten dafür

würde er gerne bezahlen, dazu einigte er sich mit dem Schiffsmeister.

Die Pferde konnte er noch gut hier in Ulm verkaufen. Pferde seien in

Ungarn wohlfeil zu kaufen sagte er, doch ein guter Pflug oder Wagen ist

dort wohl nicht zu bekommen. Wegen dem Platz solle sich niemand Gedanken

machen, sie würden dafür selbst mit ihren Kindern und ihrem Gepäck

auf dem Wagen Platz nehmen. So wurde der Wagen auf dem Vorderdeck

aufgestellt, die Räder und die Deixel wurden abmontiert und jetzt war

der überdeckte Wagen wie eine kleine Hütte ein zusätzlicher

Unterschlupf.

Pflüge und dergleichen wurden denn alles dem Umfang und dem Gewicht

entsprechend verteilt entlang der Bordwände verstaut und befestigt.

Vorne beim Bug und hinten beim Heck war jeweils eine mit Steinen

gesicherte Feuerstelle, so konnte auch je nach Windrichtung da oder dort

Essen zubereitet werden ohne dass der Rauch an Bord wehte. Die Leute

nahmen auf dem vorderen und dem hinteren Deck Platz, die Hütte war als

Schutz gegen Unwetter geplant. Abfahrt der Schiffe war am Montagmorgen.

Als erste fuhren die so genannten Ordinarischiffe, diese fuhren regelmäßig

nach Wien. Viele gingen schnell nochmals an Land, besuchten die heilige

Messe und begaben sich anschließend in Gottes Namen an Bord.

Als Schiffsmeister stellte sich der etwa 40-jährige Ulmer Christoph

Held vor. Er war ein erfahrener Mann welcher die Donau schon des öfteren

bis Wien und einige male auch bis Budapest, einmal sogar bis Belgrad

befahren hatte, doch dies sagte er nicht, es reichte dass die Passagiere

wussten wer Herr an Bord ist. Ihm zur Seite gestellt waren 4

Ruderknechte, schon ihre Statur machte klar, dass es nicht ratsam sei

sich mit ihnen anzulegen später erkannten zuerst die Kinder und dann

auch die Erwachsenen, dass diese Ruderknechte im Grunde ganz sanfte

Kerle waren. Der eine hieß Mathias, sie nannten ihn „Hies“, er

spielte in seiner Freizeit gerne auf dem Dudlsack, die anderen waren der

Josef „Pepi“ und der Lukas „Luki“ gerufen, beide wussten viele

Geschichten zu erzählen und konnten damit alle Zuhörer wunderbar

unterhalten. Der jüngste, aber auch wendigste Bursche war der Leopold,

kurz „Leo“ genannt, spielte in seiner Freizeit auch noch gerne mit

den größeren Kindern.

***

Obwohl sich zwischen den Schiffsleuten und den Siedlern eine herzliche

Freundschaft entwickelte, war es nicht die Verbundenheit welche

innerhalb der Schicksalsgemeinschaft der Siedler wuchs. Der

Schiffsmeister erließ noch einen Aufruf, er brauche zur Aushilfe beim

Ruder vier kräftige Männer, für sie sollte die Reise gratis sein.

Dies brauchte er nicht zweimal zu sagen da hatten sich schon einige

gemeldet. Die Ruderknechte nahmen Platz auf dem flachen Dach der Hütte

und auf Befehl des Schiffmeisters betätigten sie die langen

Ruderstangen. Abgelegt wurde, indem sie das Schiff mit den Bug- und

Heckrudern parallel vom Ufer wegdrückten, also gegen die Strömung in

den Fluss hinaus gerierten und dann mit dem Bugruder das Schiff in die

Fahrtrichtung drehten. Einer der jungen Männer fing laut zu singen an:

„Nun ade du mein lieb‘ Heimatland, lieb‘ Heimatland ade, - ich

muss jetzt fort ins fremde Land ...“ Viele blickten in die Ferne,

niemand sollte ihre Tränen sehen. Wie eine endlose Theaterkulisse zog

die Landschaft an ihnen vorüber und langsam entschwand Ulm aus dem

Blickfeld. Liebliche Dörfer und Felder zogen wie eine Theaterbühne vorüber.

Es war ein Leben und Treiben auf dieser Bühne, Bauern auf dem Feld,

Frauen hängten die Wäsche in den Wind, spielende Kinder jauchzten und

winkten ihnen zu, nur sie selbst konnten daran nicht mehr teilnehmen,

sie waren gefangene des Schiffes und des Wassers. So lange sie Boden

unter ihren Füßen spürten, hatten sie auch noch die Sicherheit selbst

den Weg und die Richtung bestimmen zu können, jetzt aber waren sie

hilflos der Willkür dieses Elementes ausgeliefert. Mit der „Ulmer

Schachtel“ auf dem Rücken, trug die Donau in unumkehrbarem Fluss

diese heimatverdrossenen Menschen nach Osten, in eine ungewisse Zukunft.

Hanspeter fragte den neben ihm stehenden Schwaben, warum denn auch sie

diese, ihre doch so weit abseits des französischen Terrors liegende

Heimat verlassen? „Ja mei“ meinte der Schwabe, „des is ja a Elend

in unserm Land, woher soll der Mensch das Geld zum Leben nehmen? Das

Stift gibt keine Scholle her, der Graf weiß nicht wie viel Robottage er

verlangen soll, wenn ein Bauer ein Stück Feld pachten will. Wer kein

Haus hat, darf kein Weib nehmen ... Die Grafen und Klostervögte sollten

Grund hergeben und glückliche Paare machen anstatt zwangsweise

Keuschheit verbreiten. Das wird schlecht enden. Soldaten mussten meine

großen Buben werden, in die Fremde mussten sie gehen. Der Älteste

dient in der Schweiz, von ihm habe ich schon jahrelang nichts mehr gehört.

Einer ging zu den Holländern, er soll angeblich auf dem Weg nach

Amerika sein. Zwei sind zu den kaiserlichen gelaufen und wie er hörte

sind sie jetzt in Ungarn. Sie mussten Soldaten auf Lebenszeit sein, weil

die Steuern zu hoch und das Land zu klein ist. Wo diesem und jenem die

Kugel bestimmt sei wisse nur Gott. In Hessen ist es noch ärger, die

stecken jeden ohne Papiere in den Soldatenrock und verkaufen ihn an die

Engländer, diese wiederum schicken sie als ihre Soldaten nach Amerika

in den Krieg. Diesen meinen beiden jüngsten Söhnen will ich solches

Los ersparen, sie sollen, so wie es die Kaiserin wünscht, die Möglichkeit

bekommen, freie Bauern zu werden und ein ordentliches Leben zu führen“.

Auf dem Schiff waren auch Landsleute aus dem Elsass die bitter über

ihre Herren klagten; -„Alles will fort... Geschieht den Tyrannen und

Leuteschindern schon recht, dass ihre braven Arbeitstiere die Flucht

ergreifen“. Sie wollten nicht französisch werden, sie gründen sich

in der Fremde eine neue freie Heimat. 10 % ihrer Habe mussten sie als

Abfahrtsgeld zurück lassen und von der Untertanenpflicht mussten sie

sich loskaufen. Aber sie zahlten ohne zu zaudern was man von ihnen

forderte. Jetzt litten freilich viele dieser Armen die sich zuerst von

der Heimat losgekauft haben an bitterem Heimweh. Es war als ob der

Himmel seinen Spott mit ihnen triebe. Zahlten dass sie fort durften,

verließen freiwillig die Heimat und hatten doch Herzweh dabei. So

mancher hat Menschen, die ihm teuer sind, in Verhältnissen zurück

gelassen aus denen er sich selber losriss. Wie wird es ihnen weiter

ergehen? Und ein Lothringer meinte dazu: „Das ist ja was ich sag: Es

ist zu viel Gewalt in der Welt und zu wenig Recht; die Herren lassen

sich Landesvater nennen aber ihre Landeskinder behandeln sie wie

rechtlose Sklaven“. Und wenn man Umschau hielt auf dem Schiff, sah man

kaum ältere Leute. Die kräftigste, die unternehmungsfreudigste

Generation, die sich etwas zutrauen durfte, wanderte aus. Wussten die Fürsten

und Herren was sie da verloren? Welches Menschenkapital sie abgaben?

Nein sie konnten es nicht erfasst haben und sie spürten nichts von dem

Weh in diesen Herzen. Da packte es Hanspeter; „Leb wohl, du

altersgraues, hilfloses deutsches Reich, das sich selbst zerfleischt hat

in unseligen Religionskriegen, das sich ohne Wiederstreben das Elsass

und Lothringen nehmen ließ, das auch die Rheinpfalz nicht schützen

kann vor räuberischen Überfällen. Leb wohl, wir ziehen von dannen,

wir weinen um dich — Stiefmutter Germania“.

***

Während die Frauen um eine gute Reise beteten, versuchten es die Männer

mit mutigem Gesang, aber immer wenn das Wasser wild aufschäumte, wurden

die Gesänge zurück haltender und die Gebete lauter. Dann mussten sich

die Frauen auch um das leibliche Wohl ihrer Männer und Kinder kümmern

und einfache Speisen zubereiten. Die Hilfsruderer, zwei davon waren die

jüngsten Söhne des Schwaben, wurden in ihre Aufgabe eingeführt, sie

sollten auf ruhigeren Strecken die Ruderknechte ablösen, wobei jeweils

an einem vorderen und einem hinteren Ruder, gemeinsam mit einem

Ruderknecht, ein Hilfsruderer zum Einsatz kam. Die Reisenden saßen eng

gedrängt auf dem Boden und versuchten miteinander Kontakt aufzunehmen,

das brauchte allerdings wegen der unterschiedlichen Dialekte etwas Zeit

und Aufmerksamkeit. Doch daran mussten sie sich nun schon gewöhnen; an

deutschsprachige Menschen mit den verschiedensten Mundarten. Allmählich

wurden sie immer mehr zu einer Schicksalsgemeinschaft, wo sich jeder für

jeden verantwortlich fühlte. Erinnerungen wurden ausgetauscht und

gegenseitig Mut zugesprochen denn ungewohnt war die Fahrt auf dem

“wilden Wasser“. An Bord waren auch einige Männer mit

Musikinstrumenten, einer davon war der Zither spielende Siegbert

Himmelsbach aus Michelbronn im Schwarzwald mit seinen 5 Kindern und der

sangesfreudigen Gattin Juliana. Dann war da der Kleiner Niklas aus

Lothringen mit seiner Fiedel und mit dem Waldhorn der Badener Mathias

Kraus aus Marlen am Rhein und seine junge Gattin Katharina. Zugegeben,

das war keine ideale Konzertbesetzung, aber sie spielten laut und mit

Begeisterung und es war sogar erkennbar was da gerade gespielt wurde.

Schnell fanden sich Sängerinnen und Sänger zusammen und wenn auch der

Text in den verschiedenen Mundarten unterschiedlich klang, so führte

sie die Melodie wieder zusammen.

In Ulm wurde ihnen schon gesagt, dass in Ungarn Land nur an diejenigen

vergeben würde, die über 18 Jahre alt und verheiratet sind. Was ihnen

in der Heimat als landlose Untertanen verboten war, das wurde jetzt von

ihnen verlangt. Nun gut, darauf konnten sie sich gerne einlassen,

Burschen und Mädchen hielten verstohlen Ausschau nach einem möglichen

Partner. Die Enge auf dem Schiff erleichterte das Zusammenkommen und

Kennen lernen. Andere Passagiere warfen auch die Angel aus, nicht nach

einem Partner sondern in die Donau und der Erfolg fand schnell Nachahmer.

So war auch der Speiseplan mit Fischen aus der Donau reich bestückt. Zu

Mittag läuteten ihnen aus Lauingen die Glocken von St. Martin, am Abend

legten sie bei Donauwörth an.

Sobald die Anlegestelle in einer ruhigen Bucht gelegen in Sicht kam,

wendeten die Ruderer das Schiff gegen den Strom und in die Bucht. Der

Ruderknecht Leo sprang vom Boot in das noch hüfttiefe Wasser und legte

das Tau zweimal um einen starken Pollen (Befestigungsstütze), dann

bremste er damit das Schiff ein bis es fast ruckfrei zum Stillstand kam.

Das Tau hat er festgebunden. Alle blieben an Bord und weil leichter

Regen einsetzte gingen Frauen und Kinder in die Schiffshütte während

die Männer und die großen Kinder sich trotz des Regens eine

Schlafstelle auf dem freien Deck herrichteten. Im ersten Morgenlicht,

kaum dass die Hähne am Ufer ihr Morgenkonzert angestimmt hatten,

wendeten die Ruderer das Boot in die Strömung der Donau und weiter ging

die Fahrt um noch vor dem Abend die große Tagesetappe bis Kelheim zu

schaffen. Der Regen hatte aufgehört und klar waren über dem Bodennebel

die oberbayrischen Berge zu sehen, von dort her brachte der Lech zusätzliches

Wasser in die Donau.

Am Nachmittag fuhren sie an der Festung von Ingolstadt vorbei und gleich

nach der Mündung der Altmühl legten sie am späten Abend bei Kelheim

an. Kelheim war ein Ausgangshafen für Kolonisten hauptsächlich aus

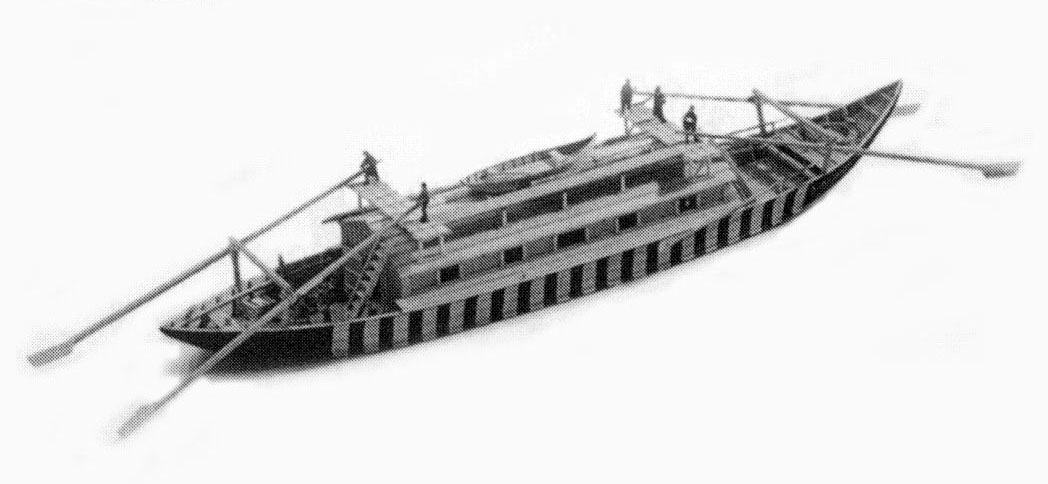

Franken, Hessen und Bayern. Im Gegensatz zu den Ulmer Schiffen waren die

Kelheimer Plätten keine Schiffe sondern große Floße. Um die

Mittagszeit erreichten sie Regensburg mit der großen steinernen Brücke.

Weiter ging es über gefährliche Strudel nach Straubing. In den

verschiedenen Mundarten sangen Mädchen und Burschen; „Als wir jüngst

in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Ei da waren

die Holden, die mitfahren wollten. Schwäbische, bayrische Dirndl muss

der Schiffsmann fahren“ - dabei wurden sie von den Musikanten flott

begleitet, die dann auch noch einen Dreischritt aufspielten und Einige

tanzten ein wenig.

***

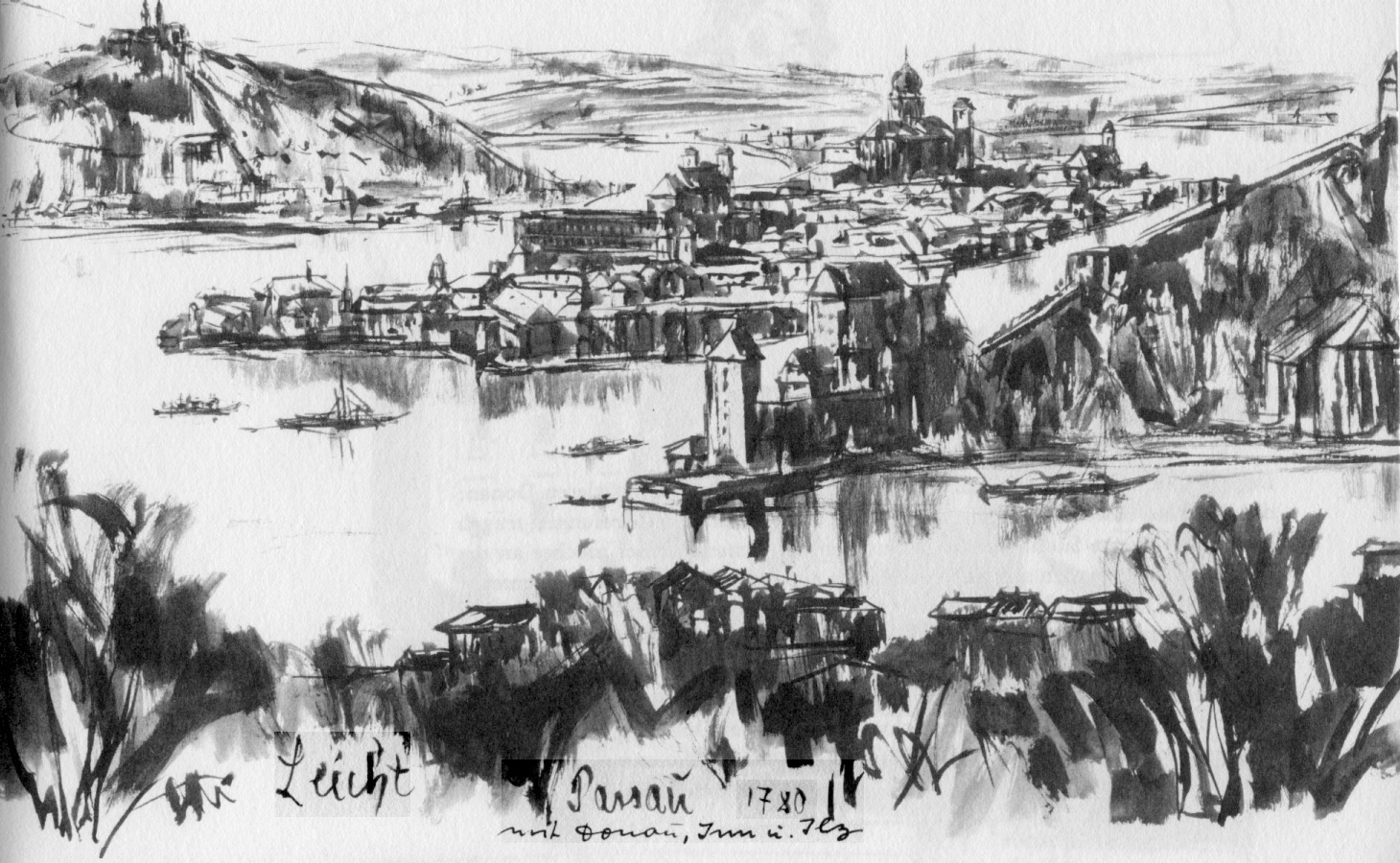

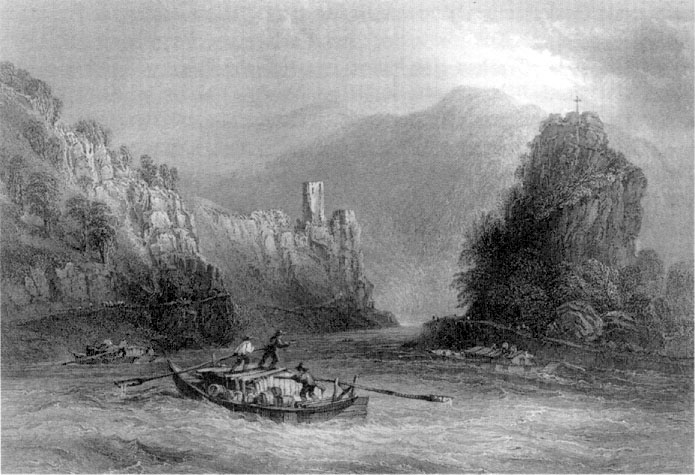

Nicht ohne Gefahren war die Fahrt schon vor Passau, es gab viele heimtückische

Felsen und Klippen im Donaubeet welche schon manches Schiff zum Kentern

brachten. Iller, Lech und viele andere Zuflüsse brachten große

Wassermassen in die Donau und so kamen sie denn auch nach Meinung

einiger Passagiere gefährlich schnell voran. Entlang dem Bayrischen

Wald, vorbei an Deggendorf, legten sie am folgenden Abend in Vilshofen

an. Zwei Stunden vor Mittag hielten sie in Passau. Hier gingen die

Schiffsleute an Land um einige Einkäufe zu tätigen und das Bierdepot

mit 4 Bierfässern weiter aufzufüllen. Mit den Schiffsleuten kam noch

ein schmächtiger kleiner Mann an Bord; Träger brachten sein Gepäck,

das waren eine Reisetasche und 2 große stark abgenützte und alt

aussehende Kisten mit auffallendem Eisenbeschlag. Der Mann stellte sich

vor als Julius Schwab (allerdings mit stark fränkischem Dialekt, doch

Schwaben gibt es überall), er sei ein Lehrer und wollte sich auch in

Ungarn ansiedeln und das in den Kisten seien Bücher die nicht nass

werden dürften, deshalb sei es nötig, dass sie gleich in der Hütte

verstaut würden, dazu nahm er einen Platz hinter dem Eingang in

Beschlag. Anderes Gepäck wurde darüber gelegt und so waren die Kisten

auch nicht mehr zu sehen. Dieser Lehrer wurde vom Schiffsmeister immer

zuvorkommend behandelt und auch die anderen Passagiere zollten ihm, dem

Lehrer, den nötigen Respekt. Er war aber auch ein Mann der schon öfter

nach Wien gereist war und gerne sein Wissen über diesen Weg und die

Orte kund tat. Das interessierte auch die anderen Passagiere, denn wer

kannte schon die Orte, angeschrieben waren sie nicht, das hätte auch

sowieso kaum einer lesen können. So war er ein willkommener Reiseführer

und lenkte die Aufmerksamkeit der Leute auf die vorbeiziehende

Landschaft. Er erzählte ihnen auch von der großen Bedeutung Passaus für

die Christianisierung und damit einhergehend Kolonisation der Ostgebiete.

Hatten zuletzt Isar und Vils ihre Wasser in die Donau ergossen so war

dies alles wenig gegen die nun herein strömenden Wassermassen des Inns.

An der linken Uferseite wurde ein Schiff mit Pferden gegen den Strom

hinauf gezogen. Die Berge mit den dunklen Wäldern rückten wieder näher,

die Wassermassen schwellten hoch an und so ging es dann in rasender

Fahrt nach Engelhartszell wo das Schiff an der Zollstelle anlegen musste.

Nur kurz inspizierten österreichische Zollbeamte das Schiff, sie nahmen

die Gebühren und fragten nicht nach Papieren als sie die Ansiedler

sahen. Während sich der Lehrer anscheinend intensiv mit dem Fischfang

befasste, wollten viele der Kolonisten den Zollbeamte ihre Schätze

zeigen, doch weil Kolonisteneigentum nicht verzollt wurde,

interessierten sich die Beamten nicht dafür und so ging es denn auch

gleich weiter und eine Stunde später landeten sie vor Wesenufer.

Die Schiffsleute machten sich einen fetten Braten denn für den nächsten

Tag stand ihnen die Schlögener Schlinge bevor und das brauchte viel

Kraft denn es galt fest zu rudern damit das Schiff nicht an das Ufer

abgetrieben wurde. Bei Aschach lagen die Sandbänke jeden Tag an einer

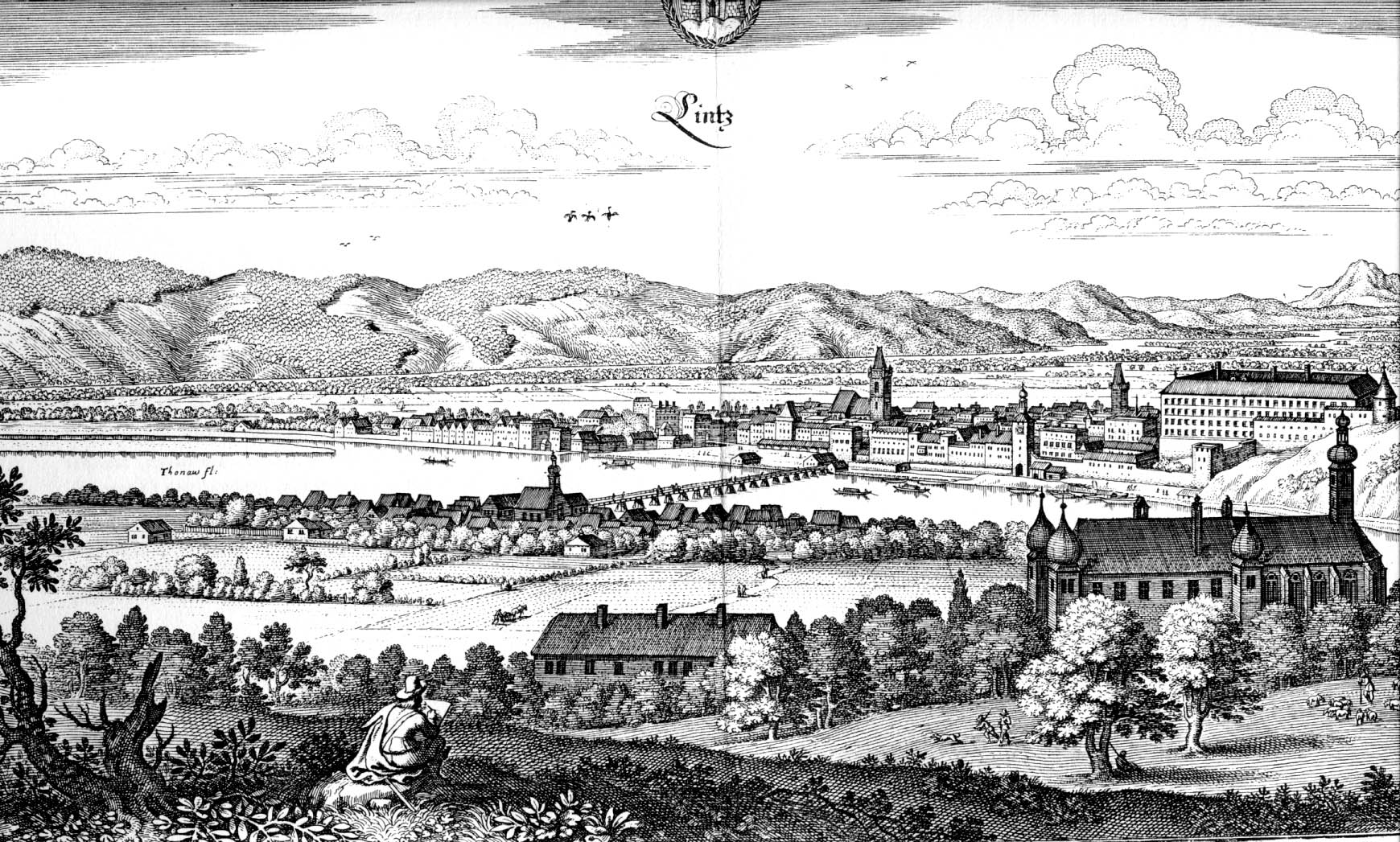

anderen Stelle und es bedurfte der ganzen Aufmerksamkeit des

Schiffsmeisters, dass man heil durchkam. Unter Mithilfe der Hilfsruderer

schafften sie auch dieses und bis zum Abend im rauschenden Strom die

Tagesetappe bis Linz. Nun waren die Kolonisten schon 6 Tage unterwegs

ohne das Schiff zu verlassen, hier hatten sie die Möglichkeit sich an

Land zu begeben und wieder einmal das Gefühl festen Bodens unter den Füssen

zu spüren. Einige von ihnen gingen gleich in den Dom um der

Gottesmutter für die unfallfreie Fahrt zu danken und ihren Schutz für

die weitere Fahrt zu erbitten. Der Lehrer lud die Schiffsleute zu einem

Essen ins Gasthaus um sich wie er sagte, für ihren Einsatz erkenntlich

zu zeigen. Mit den Schiffsleuten nächtigte der Lehrer im „Bayrischen

Hof“. Es galt neue Kraft zu schöpfen für die drei weiteren Tage bis

Wien und die Fahrt durch den gefährlichen Strudel bei Grein.

***

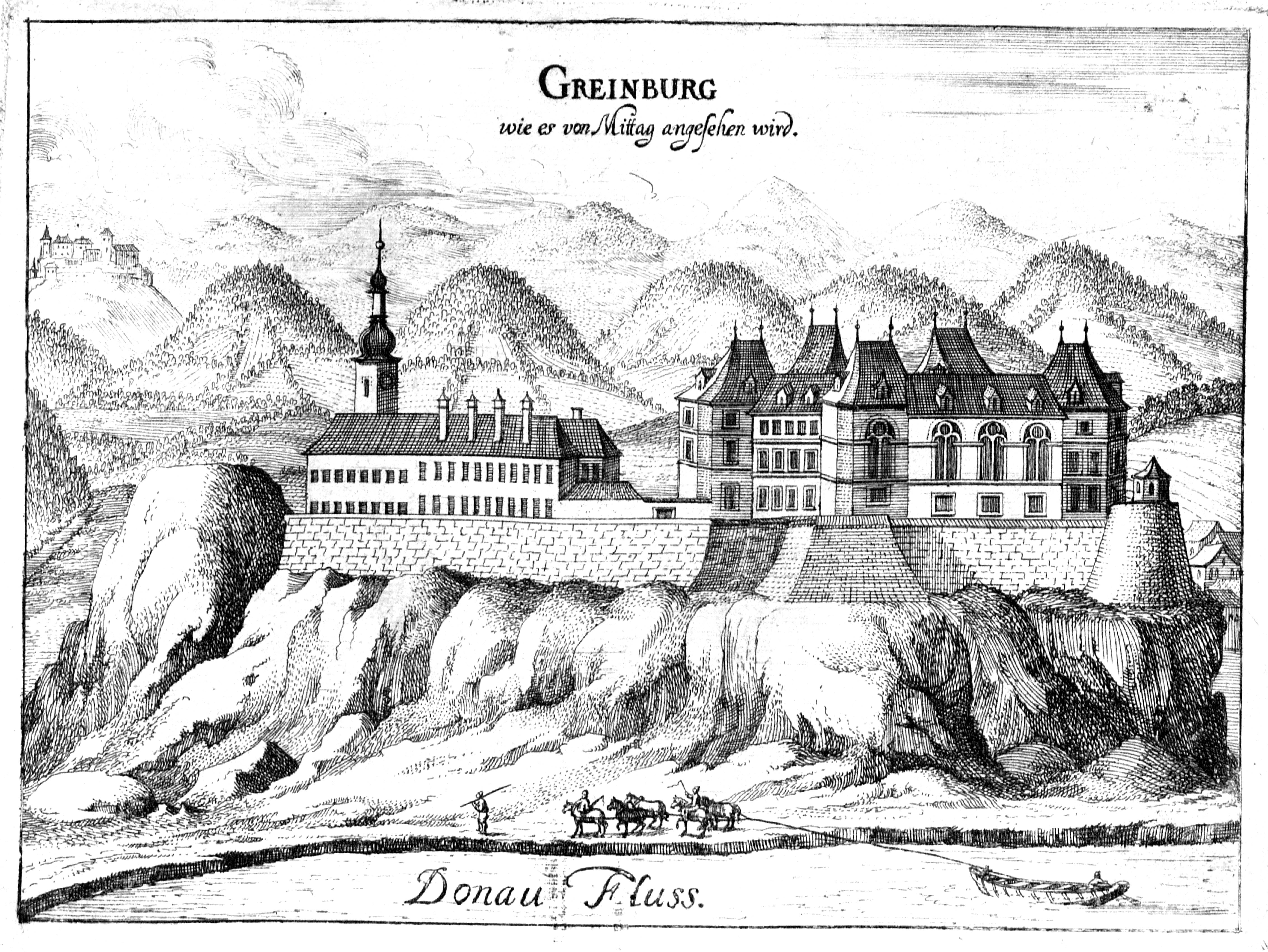

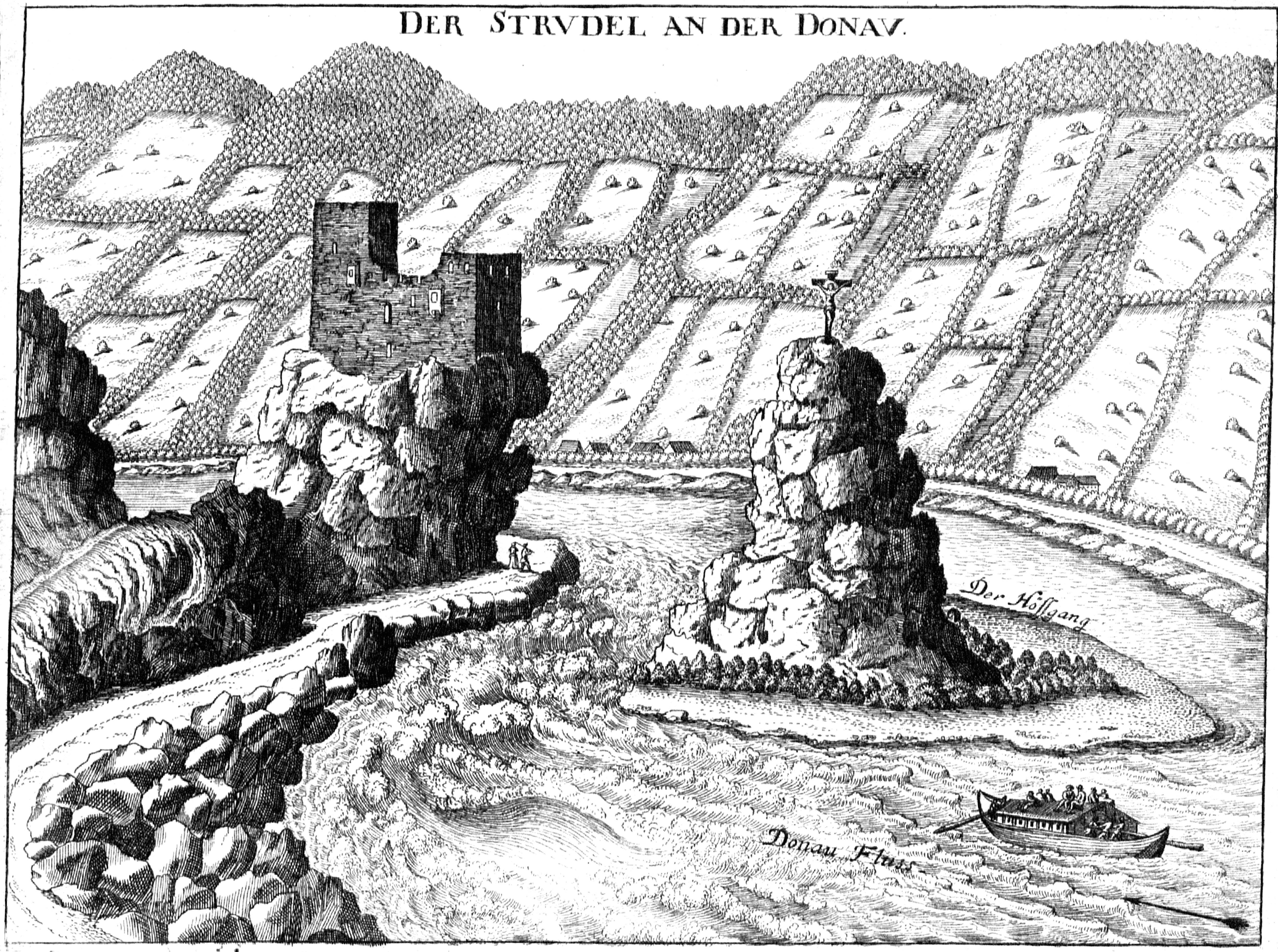

Die Passagiere nächtigten auch hier an Bord ihres Schiffes. Und weiter

ging die Fahrt, allerdings nur bis Grein, welches am späten Nachmittag

erreicht wurde. Hier wurde noch vor den gefürchteten Stromschnellen übernachtet.

Die Schiffsleute gingen an Land, besahen sich die gefährlichsten

Stellen und besprachen es mit einheimischen Schiffsleuten. Noch ein

Besuch in der Kirche und nächsten Morgen wagten sie sich über den wohl

gefährlichsten Abschnitt ihrer Reise. Es war wieder ein Sonntag, während

die Glocken zum Frühgottesdienst läuteten musste die Fahrt weiter

gehen, der gefürchtete Greiner Strudel und die Insel Wörth kamen in

Sicht... das Wasser schäumte brausend über die Felsklippen hinweg und

nur ein erfahrenes Auge konnte sehen wohin das Schiff gesteuert werden müsse

um nicht zu zerschellen. Es waren drei Fahrrinnen; das Waldwasser links,

den Wildriss in der Mitte und den Hößgang rechts. Der Schiffsmeister

machte sein Meisterstück. Er steuerte das Schiff mit dem Aufgebot aller

Kräfte auf der rechten Donauseite über den Hößgang und nur ein

kleiner Stoß war zu spüren als das Schiff mit dem Heck, doch noch

einen Felsen streifte was zum Glück keine weiteren Folgen hatte.

Sankt Nikola kam in Sicht mit seinem Friedhof, belegt mit vielen Opfern

der Donau. Die Kirchenglocken läuteten zur Wandlung doch die Leute auf

dem Schiff konnten nur betend im Geiste daran teilnehmen. Die Kraft der

Ruderer wurde nochmals bei Persenbeug voll in Anspruch genommen und war

erschöpft als hoch am Berg die doppelttürmige Gnadenkirche von Maria

Taferl in Sicht kam. Bei Melk wurde übernachtet. Das Wasser rauschte

unter ihnen und der Mond stieg über die dunklen Donauberge. Es zog ein

kühler Wind durch das Donautal und es fröstelte die Mädchen, aber es

fanden sich Verehrer die liebevoll die eigene Joppe den Mädchen umhängten.

So saßen sie noch lange beisammen und summten leise ihre Lieder um die

Schlafenden nicht zu stören. Dann ging es durch die Wachau. Angesichts

der in der Sonne leuchtenden Weinberge wurde wohl so mancher an die

Weinberge in seiner Heimat erinnert. So konnten sie noch am Abend vor

Tulln anlegen.

Von Tulln war es dann nur noch eine halbe Tagesreise nach Wien, alle

waren schon ganz neugierig auf die Kaiserstadt. Zuvor aber, nachdem die

Donau ihren Lauf nach Südosten drehte passierten sie das linksseitige

Korneuburg und dann ragte rechtsseitig der Donau über den Auwald das grüne

Dach und die Kuppel des Augustiner Chorherrenstiftes von Klosterneuburg,

gefolgt vom Kahlenberg, von dessen Höhe am 12. September 1683 die

christlichen Heere zum Sturme gegen das osmanische Heer antraten und

dieses in der Folge weit nach Süden drängten. Als Erinnerung daran läuten

seither zur Mittagsstunde die Glocken. So war es ein besonderes Erlebnis,

als sie zu dieser Stunde schon von weitem die Glocken des Stephansdomes

hören konnten. Noch nie hatten die Leute vom Rhein einen solch

gewaltigen Glockenton vernommen Der Lehrer sagte ihnen noch, das wäre

die berühmte „Bummerin“ welche aus hundertachtzig Türkenkanonen

gegossen ist. Kanonen, die damals vor Wien von den Türken erobert

wurden. Das Metall, dessen Klang einst Tod und Verderben ankündigte ist

durch Feuer und Schmelze gegangen und verkündet seither Hoffnung und

Frieden. Die Anlegestelle für die Ansiedler war schon in Nußdorf,

einem Wiener Vorort. Gekonnt drehten die Schiffsleute das Boot gegen den

Strom und legten an.

Als Erster ging der „Lehrer“ an Land. Seine beiden Kisten wurden von

den Ruderknechten getragen, dabei passierte das Missgeschick oder war es

vielleicht Absicht? Als die zweite Kiste auf die Anlegestelle gehoben

wurde, schwankte das Schiff, die Kiste schlug mit Geklirre hart auf,

dabei löste sich von der Kiste ein Teil des Bodens und der beobachtende

und jetzt helfend herbei eilende Hanspeter konnte Glaswaren zwischen den

Decken erkennen. Jetzt war ihm klar, was er schon vermutete, das war gar

kein Lehrer sondern ein Händler mit den in Wien begehrten böhmischen

Glaswaren. Die Kisten wurden aber schnell nochmals mit Riemen gesichert

und auf einen Fiaker verladen, der Lehrer stieg dazu und ab ging die

Post. Der selbst ernannte Lehrer wurde auch nicht mehr gesehen. Immerhin,

er war ein unterhaltsamer Reisegefährte.

***

Für alle war die Pause in Wien eine willkommene Erholung von der langen

Schiffsreise. In ungeahnter großer Zahl kamen in letzter Zeit die

Siedler in die Kaiserstadt. „Jessasmariaundjosef, die Masse Leut`“

riefen die Wiener, als Tag für Tag die Ulmer, Günzburger und

Regensburger Schiffe dort landeten. Da kam ganz Wien auf die Beine,

jeder wollte die auswandernden Schwaben sehen und die vielen Landsleute

die sie in Wien hatten, drängten sich erst recht herbei um mit ihnen zu

reden und das Neueste aus der Heimat zu erfahren. Die Wiener wussten

nicht, sollten sie Mitleid haben mit den Leuten, die in solchen Massen

ihre Heimat verließen, oder sollten sie diese Menschen beneiden um

ihren Mut und ihre Unternehmungsbereitschaft. Nach Mitleid schienen sie

kein Verlangen zu haben, sie sahen keineswegs arm und auch recht

zuversichtlich aus, diese Schwaben. Und als ein Wiener so ein altes Schwäblein

fragte, wie er sich in seinem Alter noch zu einem solchen Schritt

entschließen konnte, da antwortete das Schwäblein: „Ei, überall

wo‘s Herrgöttle huset, do kann no allweil a Schwäble sei guet‘s Plätzle

han.“ Alle mussten laut Erlass ihren Weg über Wien nehmen, wo ihnen

vom Ansiedlungsamt der Ansiedlungsort zugewiesen wurde. Die Beamten der

beiden Hofkammern; des Hofkriegsrates und des Magistrates, welche für

die Unterbringung der Ansiedler zu sorgen hatten, waren bestürzt über

die unerwartete Flut. Wohin mit ihnen bis sie abgefertigt waren? Der „Nürnberger-

und der Regensburger Hof“ waren schon überfüllt, ebenso der „Donauhof“

und die „Blaue Ente“.

In den ländlichen Einkehrgasthöfen in der Vorstadt draußen war noch

Platz, aber auch sie genügten bald nicht mehr. Wenn sich da nicht die

Klosterhöfe und die Kasernen nicht mehr als bisher auftaten, war es

einfach unmöglich Nachtquartier für alle zu schaffen. Die Gäste vom

„Passauer Hof“ am Salzgrieß waren abgereist, dort wurden sogleich 8

Familien, darunter auch die Stemmers untergebracht, die anderen Siedler

vom Schiff kamen im Kloster von den Schottenbrüdern unter. Die

Schiffsleute nahmen in ihrer Zunftherberge Quartier.

Nun gingen auch die anderen Passagiere von Bord und wurden von den

Beamten aufgefordert, sich bei der nahe gelegenen Passkontrollstelle zu

melden. Bei der Ansiedlungskommission, die einstweilen in der

Wipplingerstraße untergebracht war herrschte Ratlosigkeit. In Scharen

kamen die deutschen Bauern mit ihren Familien, um sich den Herren der

Kommission persönlich vorzustellen und ihre Pässe, die sie im Reich

bekommen hatten gegen einen Ansiedlungspass auszutauschen und auch um

die versprochenen 3 Gulden Reisegeld pro Kopf in Empfang zu nehmen. Da

wollten die Herren Beamten die mitgebrachten Köpfe schon selber zählen,

ehe sie zahlten. Und alle Namen und Familienverhältnisse mussten in ein

großes Protokollbuch eingetragen werden. Was zusammen gehörte, sollte

auch beisammen bleiben. Leute, die aus einem Dorf oder einer Grafschaft

stammten, sollten auch im gleichen Dorf angesiedelt werden.

Wie Beichtväter forschten die Beamten die Leute aus. Mit großer

Strenge sorgte die Kommission dafür, dass sich keiner als etwas anderes

ausgab als er wirklich war. Wehe dem Leinenweber der sich als Bauer

ausgab um mehr Grund und Boden zu bekommen, ihm konnte die Ansiedlung

verwehrt werden. Grund und Boden erhielten nur Bauern und verheiratete

Personen im Alter von über 18 Jahren. Für Bauern gab es eine sechsjährige

und für Handwerker eine zehnjährige Freiheit von allen Abgaben, denn

von diesen meldeten sich viel zu wenige.

Für Passlose oder Entlaufene gab es kein Reisegeld und auch keine

Zusicherung einer Ansiedlung. Sie durften mitlaufen nach Hungarn aber

amtlich konnte man sie in Wien nicht berücksichtigen, denn dies wäre

gar noch eine Belohnung für ihr unerlaubtes Tun gewesen, hatten doch

einzelne deutsche Fürsten schon in Wien protestiert, man locke ihnen

alle Untertanen fort. War das Elend einzelner Auswanderer aber zu groß,

dann griff der Hofkammerrat Stephany persönlich ein. Er nahm vieles auf

sich, sein Ausspruch war: „Die Passlosen sind die sichersten neuen

Ansiedler. Die kehren nicht mehr um!“ Und die Ärmsten unter ihnen

erhielten das Reisegeld aus seiner Hand. Dann sah der Beamte auf ein

wahrheitsgetreues Religionsbekenntnis; er selbst war Mitglied der

Michaelbruderschaft und als solches verpflichtet, für die Wahrung und

Verbreitung des „alleinseligmachenden römisch-katholischen Glaubens“

einzutreten. Wer ihm verdächtig vorkam, den schickte er zum Pfarrer in

der Minoritenkirche zu einer Katechetisierung und so bekehrte er manchen.

***

Viele, die nicht den Vorschriften entsprachen, begaben sich auf eigene

Faust nach Hungarn und verdingten sich bei einem habsburgischen oder bei

einem ungarischen Großgrundbesitzer welche großteils Ländereien auf

der rechten Seite der Donau in der so genannten „schwäbischen Türkei“

besetzten und wo andere Gesetze galten. Die Frage nach dem Grund seiner

Auswanderung, beantwortete der Busch Conrad mit der drückenden

Steuerlast im Land, aber auch weil seine Herrschaft evangelisch geworden

ist und dies nun auch von ihm und allen anderen Untertanen verlangt

wurde, „ja wird denn jetzt ganz Deutschland evangelisch und müssen

die katholischen Leute jetzt alle weg?“ fragte der Beamte, „Nein,“

sagte Conrad „so ist es auch wieder nicht, aber der eine Fürst ist

evangelisch und der andere katholisch und jeder verlangt von seinen

Untertanen; wessen Brot du isst, dessen Lied sollst du auch singen! Und

wem das nicht passt, der soll gehen! Wem als dem Herrgott selber bin ich

für meinen Glauben verantwortlich?“

Auch Hanspeter Stemmer erschien als Familienoberhaupt vor dem Beamten,

dieser fragte ihn und notierte: „Ja sie sind römisch katholisch und

verheiratet. Seine Gattin ist die Regina, die beiden Töchter; Anna

Margarethe ist 7 Jahre und die Veronika ist 4 Jahre alt“. Er fragte

weiter; woher sie kommen usw.... So weit war alles in Ordnung, nur ein

Fehler hat sich eingeschlichen; denn auf die Frage nach ihrem

Herkunftsort antwortete Hanspeter in seinem pfälzischen Dialekt: „Ja

- aus Trulben (das war die Pfarrei), aus Schweix (das war der Wohnort)“

und der Beamte schreibt nieder wie er es verstanden hat. Später ist in

einem Buch über Hodschag zu lesen; „Herkunft der Ansiedler: Hanspeter

Stemmer aus Trulbach in der Schweiz“. (Erst nach langwieriger Suche

konnte durch die Eintragungen in den Pfarrmatrikeln von Trulben bezüglich

Taufe und Heirat die wirkliche Herkunft der Stemmers aus Schweix bei

Trulben in der Pfalz festgestellt werden.)

Dann wurden sie dem Bestimmungsort Hodschag zugewiesen. Wohin auch die

meisten anderen Kolonisten geschickt wurden. Jeder bekam einen

Ansiedlungspass und das Zehrgeld; je 3 Gulden pro Kopf; die Familie des

Hanspeter Stemmer bekam also 12 Gulden, das war viel Geld. Einiges hatte

Hanspeter auch noch aus dem Verkaufserlös seines Hauses und der Felder

bei sich; er war durchaus kein armer Mann, doch mit dem Geld musste

sparsam umgegangen werden, denn schließlich wollten sie sich als

Ansiedler eine neue Existenz aufbauen und diese Aussicht lag noch in

einer unbekannten Zukunft. Der Busch Conrad, der Kleiner Niklas und

etliche andere bekamen Ansiedlungspässe für Gaidobra.

Das Wetter war angenehm und wenn die Zeit es erlaubte, gingen die

Siedler gerne in Gruppen „Kaiserstadt schauen“. Da gab es wohl viel

zu sehen; zuerst natürlich den ehrwürdigen Stephansdom, die Märkte,

die Wehranlage, bis zur Karlskirche kamen sie, andächtig näherten sie

sich der Burg, die vielen Denkmäler und Geschäfte, das war schon

beeindruckend und noch viele Jahre später haben die Siedler ihren

Kindern und Enkeln von der schönen Kaiserstadt Wien erzählt.

Wenngleich die Leute auch hier eine andere Mundart sprachen, man hatte

sich ja schon an die verschiedensten Dialekte gewöhnt, so hatte man

immer noch das Gefühl irgendwie daheim zu sein.

Aber von hier weiter sollte es ins Hungarland gehen und das war,

wenngleich auch ein Teil der Monarchie, doch ein etwas fremdes Land.

Auch hörte man schlimme Geschichten und dass dort schon gelegentlich

allerhand Räuber ihr Unwesen trieben. Nicht genug, dass die Staatsmacht

der Elementarereignisse und der großen Sterblichkeit in diesem Land

nicht Herr werden konnte, so nimmt jetzt auch das Räuberunwesen überhand.

Es wurde erzählt, dass vor etlichen Jahren nach Peterwardein eine ganze

Kelheimer Plätte mit allen Menschen spurlos verschwunden sei und

vielleicht an die Türken in die Sklaverei verkauft wurde. Aus

Sicherheitsgründen schien es deshalb ratsamer, nicht alleine sondern in

Gemeinschaft eines anderen Schiffes diese Strecke zu befahren. Denn mehr

Leute konnten sich besser schützen. Also schloss sich ihnen für den

kommenden Streckenabschnitt auf der ungarischen Donau ein Floß, eine so

genannte Kelheimer Plätte mit Auswandern aus Hessen, Franken und Bayern

an. Vorher musste aber noch alles Mögliche in Wien erledigt werden: Die

Beamten waren stur und gaben keine Landzuteilung an Personen die älter

als 18 Jahren und nicht verheiratet waren. Doch wer von den jungen

Leuten jetzt noch heiratete, bekam einen Ansiedlungspass mit

Landzuteilung und als zusätzliches Hochzeitsgeschenk im Auftrag der

Kaiserin; 6 Gulden Heiratsgeld auf die Hand und am Ansiedlerort 6 Metzen

(222,3 Liter) Weizen.

Die jungen Leute kannten sich zum Teil schon von zuhause, die meisten

haben sich aber erst auf dem Schiff kennen gelernt und heirateten noch

schnell, nicht zuletzt wegen dem kaiserlichen Hochzeitsgeschenk. Wie wären

sonst im Leben ein bayrischer Bauernbub und ein Mädel aus dem

Schwarzwald, ein saarländischer Schmied und ein Schwabenmädchen vom

Bodensee, jemals zusammen gekommen? Ob sich die Paare alle verstanden

haben? Das war nicht sicher, aber die Liebe überwindet jeden Dialekt.

Und für Aussteuer mit Grund und Boden sorgte die Kaiserin, welche diese

Eheschließungen anbefohlen hatte. So wurde das besondere Anliegen der

Kaiserin mit materiellem Anreiz begünstigt; ihre Untertanen im Schoße

der katholischen Kirche zu sammeln und junge Menschen zu verheiraten um

dadurch den außerehelichen Geschlechtsverkehr einzudämmen (an den

Eskapaden ihres Gatten hatte sie selbst zu leiden).

***

Am Dienstag den 5. September 1758 wurden in der Kirche „Maria am

Gestade“ sechs Paare von der Ulmer Schachtel und zwei von der

Kelheimer Plätte getraut. Über die Marienstiege ist die

Hochzeitsgesellschaft zur Kirche hinauf gestiegen. Es tat den Paaren

wohl, dass ein junger Pfarrer die Trauung vornahm und die rasche

Entschließung der Brautleute sinnig zu deuten wusste und ihrem Bunde

dauer versprach: „Gerade die Fremde, in die ihr zieht, wird euch

zusammen halten und euer Bündnis kräftigen. Auf ihm ruht noch der

Segen eurer Heimat und ihr werdet die kommenden Prüfungen gemeinsam

leichter ertragen.

Da es Gottes Wille ist, dass ihr euch hier gefunden, so haltet fest

aneinander bis der Tod euch scheidet“. Das gelobten die jungen Paare.

Nach der Trauung zogen alle zur Hochzeitsfeier hinunter zum Passauer Hof.

Zu dieser Hochzeitsgesellschaft mischten sich die anderen Paare und es

glänzten alle Trachten und erklangen alle Mundarten aus dem Süden und

Südwesten des „heiligen römischen Reiches deutscher Nation“. Doch

dann mussten sie auch von Wien und damit von deutschsprachigem Land

Abschied nehmen. Es war Freitag zu „Maria Geburt“ am 8. September

1758. Mit einer Beichte, Messfeier und dem Empfang der heiligen

Kommunion haben sie sich noch dem Schutz Mariens anvertraut und Gott

ergeben zu einer weiteren zweiwöchigen Reise auf die Ulmer Schachtel

begeben. Ein Wiener sagte spöttisch in Anlehnung an eine alte

Bauernregel: „Also zu Maria Geburt fliegen die Schwaben furt“ -

worauf ihm der Hanspeter antwortete: „ja, aber zu Maria Verkündigung

kommen sie nicht zurück“. Die Strecke von Ulm bis Wien mit den vielen

gefährlichen Stromschnellen hatten sie nun hinter sich, jetzt floss die

Donau ruhiger in flacherem Land allerdings mit vielen Nebenarmen durch

die Hainburger Au. Die Kraft der Donau ausnützend waren mehrere Wassermühlen

in der Donau verankert Diesen Tag fuhren sie bis Pressburg. Es war die

Haupt- und Krönungsstadt des habsburgischen Ungarns. Auf einem Hügel

links der Donau erheben sich die Burg und der Dom St. Martin mit den

kleinen Karpaten im Hintergrund. Sie konnten am Abend noch an Land gehen

und einen kleinen Bummel durch die Stadt machen. Die Menschen in der

Stadt sprachen, mehr oder weniger gut deutsch. Den nächsten Tag führte

sie die Donau in südöstlicher Richtung nach Medvedov, wo am Abend an

einer Donauinsel anlegten. Hier waren sie schon im Ungarland, und obwohl

die Dörfer immer kleiner und weiter gestreut waren, schien es nicht so

schlecht zu sein wie ihnen vorausgesagt wurde, aber sie waren ja auch

noch lange nicht am Ziel. Es zeigte sich auch, dass die nachfolgende Plätte

doch viel schlechter zu manövrieren war und daher auch später zur

Anlegestelle ankam. Am späten Nachmittag des Sonntags erreichten sie

das am linken Donauufer liegende Komárno mit der Festung und dem

Zufluss der Waag. Komárno wurde erst drei Jahre vorher, nämlich am 16.

März 1745 von Maria Theresia die Urkunde zur „Freien königlichen

Stadt" verliehen. Die Menschen sprachen ungarisch konnten aber auch

deutsch. Hier versorgten sich noch viele Siedler mit Lebensmitteln.

Die Donau floss gemächlich und breit nach Osten. War es zuvor das wild

stürmische Wasser mit seinen Strudeln und Stromschnellen, so war es

jetzt die lähmende Langsamkeit die ihnen Angst machte. Am folgenden Tag

legten sie in Esztergom an. Schon früh am Morgen kamen etliche

Vertreter ungarischer Großgrundbesitzer an Bord um Siedler für ihre

Herrschaften anzuwerben. Der evangelischer Witwer Karl Dietrich aus

Hessen mit seinen drei Kindern ließ sich dazu überreden; er hatte

wegen seiner Religion in Wien keinen Ansiedlerpass bekommen, doch es

wurde ihm freigestellt auf eigene Faust ins Land zu reisten und so tat

er es dann auch. Weil er aber keine Aussicht hatte, in der Batschka

Ansiedlerland zugeteilt zu bekommen, so verdingte er sich hier als Pächter

bei einem ungarischen Großgrundbesitzer. Die Donau wusste hier

anscheinend nicht so recht in welche Richtung sie fließen soll und

wendete sich nach einigem hin und her schließlich doch nach Süden.

***

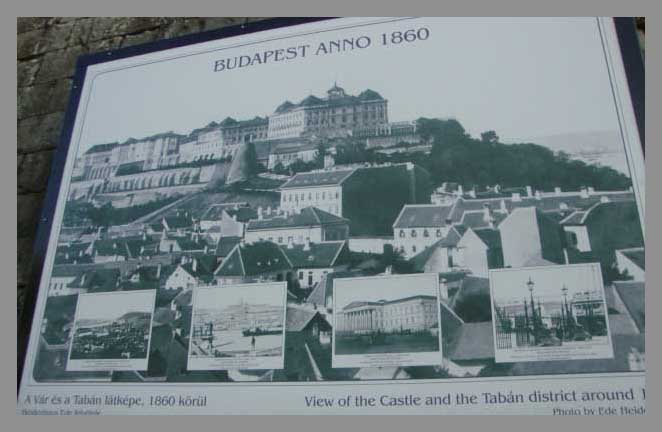

Am späten Abend erreichten sie das ostseitige Pest. Wegen der

hereinbrechenden Dunkelheit wurde schon bei der erstbesten Möglichkeit

vor der Stadt angelegt. Im Abendlicht war die alte Stadt Ofen auf der

gegenüberliegenden Seite zu erkennen. Zwischen diesen beiden Städten;

auf der Ostseite der Donau das sich in die weite Ebene ausdehnende Pest

und auf der bergigen westlichen Seite Ofen mit dem St. Gellertberg und

der Fischerbastei und mit überwiegend deutsch sprechender Bevölkerung.

Die Ungarn nannten diese Stadt Buda (nach dem Bruder des Hunnenkönigs

Attila) trug die Donau die Ansiedler auf ihrem Rücken jetzt nach Süden.

(Erst 1872 wurden diese beiden Städte zur Großstadt Budapest vereint).

Die Fahrt ging in die ungarische Tiefebene.

Die Donau wurde unübersichtlich breit und schlängelte sich in viele

Arme verteilt zwischen den mit Schilf bewachsenen Inseln, so dass es

viel Fingerspitzengefühl erforderte in diesem Geäst von Rinnen die

beste Fahrrinne zu finden. Besondere Aufmerksamkeit der Schiffsführer

verlangten die unvermutet auftretenden Sandbänke. Das Ufer verschwand

meist hinter einem endlos scheinenden Schilfgürtel, der suchenden Blick

fand keine Städte oder Dörfer, keine Kirchen, nur gelegentlich ein

paar kleine Fischerhütten in einer versteckten Bucht. Fern jeder

Ansiedlung mussten sie an einer Insel anlegen, wobei sowohl das Schiff

als auch die Plätte mangels jeder Befestigungsmöglichkeit, einfach in

einen strömungsschwachen Bereich gegen den Schilfgürtel gelehnt wurde.

Am Morgen mussten sie mit Hilfe der Seitenruder zurück in die Hauptströmung

rudern.

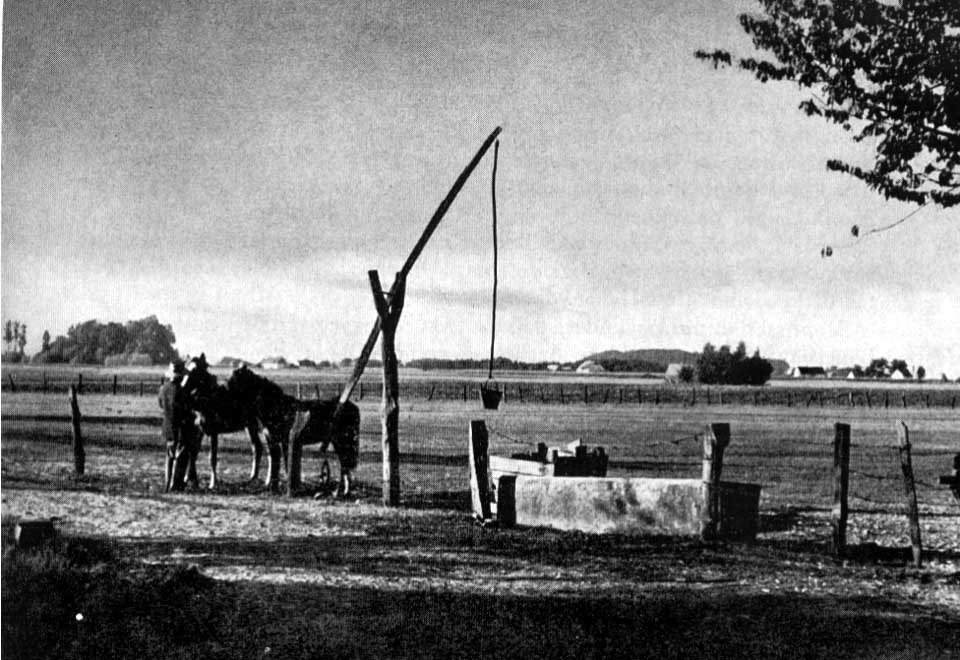

Noch am frühen Vormittag passierten sie Dunaujvaros auf der rechten

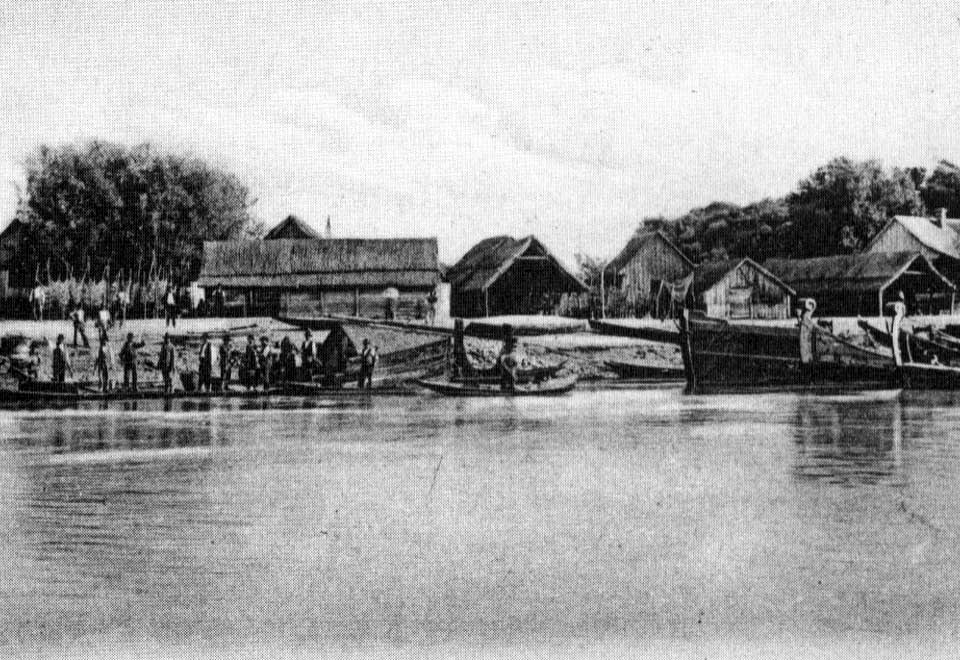

Donauseite. Am Abend erreichten sie den alten Ansiedlerhafen Paks. Hier

waren schon deutsche Siedler ansässig. (darunter auch unser Vorfahre

Michael Hofscheuer mit seiner Familie). Schiffsleute sagten ihnen, dass

es bis nach Apatin noch drei Tagereisen weit sei. Sie erfuhren wo sie

auf dieser Strecke Zwischenstation machen konnten und dass sie besonders

auf Untiefen und Räuber achten müssen. So manche sind in der Batschka

nicht angekommen, aber wer fragt schon nach den Heimatlosen? Wer nicht

kam — der war eben nicht da. Die Enge auf dem Schiff mit den vielen